Transcrevo minha coluna quinzenal no jornal “Estado de Minas“, publicada ontem, 26 de abril:

O desaparecimento do papa marca a imaginação coletiva. A constatação de que pode haver apenas um pontífice em exercício cria para o ocupante da cadeira de São Pedro uma posição única. Presidentes e primeiros–ministros detêm títulos raros, mas há uns duzentos deles no mundo. Mesmo os reis, escassos hoje, são ainda algumas dezenas. O papa é só um.

Tendo sido Francisco um homem humilde na maneira de ser, teremos neste sábado, paradoxalmente, o espetáculo grandioso do seu sepultamento. É um lugar comum a observação de que nenhum protocolo se assemelha ao do Vaticano ou ao da Corte inglesa. Por mais simples que seja um bispo de Roma, ele continua encarnando a figura papal até entrar no túmulo, e o público espera assistir a um belo ritual.

Ao mesmo tempo, por mais admirado e querido que seja o sucessor de São Pedro, iniciam-se imediatamente, quando ele falece, as especulações sobre seu substituto. Haverá sempre um papa, espera-se, até o fim da humanidade, variando apenas os indivíduos que exercem a função ao longo da História.

Quando Francisco partiu, pensei em um diplomata que conviveu com quatro pontífices. Carlos Magalhães de Azeredo chefiou, durante vinte anos, de 1914 a 1934, a representação do Brasil junto à Santa Sé, onde servira anteriormente como secretário. Aposentado, ficou vivendo em Roma, onde faleceu em 1963, aos 91 anos.

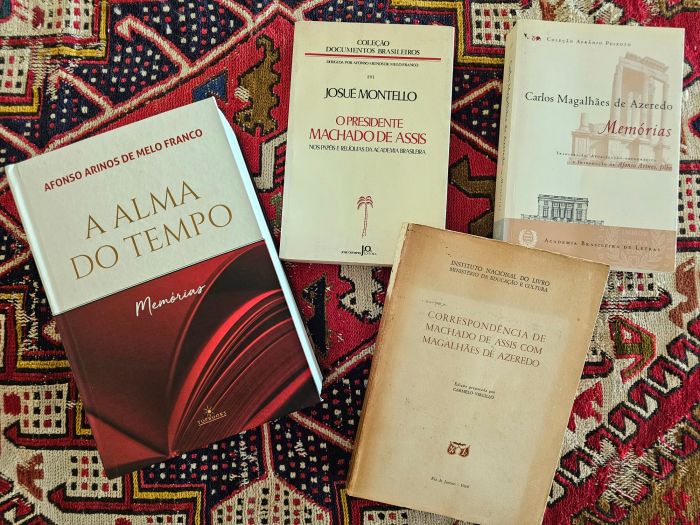

Poeta, contista, membro fundador da Academia Brasileira de Letras antes de completar 25 anos, ele hoje é lembrado como amigo de Machado de Assis, 33 anos mais velho. No terceiro volume da correspondência machadiana, publicado em 2011 pela Academia Brasileira de Letras, Sergio Paulo Rouanet comenta: “a partir de 1892, as cartas de e para Azeredo predominam de modo avassalador”. A correspondência entre os dois compõe um livro muito útil, de quase trezentas páginas, editado em 1969 por Carmelo Virgillo. Em O presidente Machado de Assis, Josué Montello já comentava, em 1961, ser essa “a mais importante correspondência epistolar da literatura brasileira”.

É em uma obra de Afonso Arinos, Amor a Roma (1982), que primeiro li sobre Magalhães de Azeredo. O futuro senador, chanceler e acadêmico, passando semanas em Roma em 1925, aos 19 anos, conviveu com Azeredo — era 33 anos mais jovem do que o embaixador — e afeiçoou-se a ele. Em seu primeiro livro de memórias, A alma do tempo (1961), o político mineiro nos conta ter Azeredo escrito um depoimento, “colorido e curioso”, e nunca publicado, sobre “a atmosfera de inquietação e intriga que reinava nos corredores do Vaticano, nas horas que precederam à morte de Leão XIII”, em 1903. Em Amor a Roma, volta ao assunto. Foi no Janículo que Azeredo leu a ele essa “peça meio crítica, na qual o então secretário brasileiro anotava as intrigas dos vivos ao redor do grande papa moribundo”.

Para entender Azeredo, convém saber que era filho único e póstumo. Seu livro de memórias, organizado em 2003 pelo acadêmico Afonso Arinos, filho, que havia sido ele também embaixador no Vaticano, seria mais interessante se não se fizesse tão presente a veneração por figuras mais velhas ou ilustres, como Dom Pedro II, Leão XIII ou Joaquim Nabuco. Sobre Pedro Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, neto de Dom Pedro II e objeto de um livro de Mary Del Priore de 2007 cujos título e subtítulo, O principe maldito, traição e loucura na Família Imperial, já dizem muito, Azeredo, tendo conhecido o príncipe na adolescência, nos conta apenas que era “de caráter bondoso e extremamente singelo”.

Em 1896, escreve da Itália a Machado de Assis: “Quero dizer-lhe algo da maravilha máxima do Vaticano e de Roma, Leão XIII”. Tendo assistido a uma missa celebrada pelo pontífice, conta que ele o tratou “paternalmente; tomou entre as suas as minhas mãos, unindo-as ao seu coração, e assim as teve durante toda a audiência”.

Não é preciso ser psicanalista para ver em Azeredo a busca constante da figura paterna. As demandas de sua amizade eram exaustivas. Em março de 1897, queixa-se a Machado de Assis: “A falta de cartas suas tem sido muitas vezes para mim objeto de reflexões melancólicas. Não posso crer que o seu coração tenha mudado para comigo. Mas o que creio e vejo é que as manifestações exteriores, visíveis, da sua amizade já não são as mesmas”.

Recente artigo do pesquisador Jair Santos, “Um poeta brasileiro no Vaticano”, me fez chegar aos ofícios enviados de Roma por Azeredo. Alguns, selecionados e apresentados por Luiz Felipe de Seixas Corrêa, que foi ele mesmo embaixador no Vaticano, foram publicados em 2016 pela Fundação Alexandre de Gusmão. Não podendo conhecer o depoimento “colorido e curioso” sobre a morte de Leão XIII em 1903, lemos nesse volume a respeito do falecimento de Bento XV em 1922 e da eleição de seu sucessor, Pio XI. Esses documentos oficiais, burocráticos, não possuem a verve do outro texto, que Afonso Arinos nos faz imaginar.

Um resfriado rapidamente evolui para a bronquite, que avança para a broncopneumonia, e Bento XV morre. Pio XI, eleito, aparece na sacada pela primeira vez, pronuncia, “com voz clara e vibrante, as preces preliminares”, traça “três vastas cruzes no espaço”, dá a bênção apostólica. E, então, “as aclamações reboaram pela praça inteira”.

É esse ritual de apresentação do novo papa que, em poucas semanas, veremos novamente, dando-nos a sensação de continuidade e perenidade em um mundo onde, cada vez mais, tudo parece efêmero.

Para ler minhas colunas anteriores no Estado de Minas, clique nos links abaixo:

O presente malásio, 12 de abril

Eterna cobiça, 29 de março

Grandes diplomatas, 15 de março

Consternação europeia, 1º de março

Da Pampulha para Kuala Lumpur, 15 de fevereiro

Tempos de incerteza, 1º de fevereiro

O ponto de inflexão nas relações entre Brasil e Malásia, 18 de janeiro