Aos 25 anos, eu me apaixonei. Fomos apresentados um ao outro e convivemos durante alguns dias, por razões profissionais. Pouco depois, viajei de férias. Passei várias semanas nos Estados Unidos e na Europa. Sabia que ela também viajava pela Europa, mas não conhecia o seu roteiro. Em Nova York, eu ia aos museus pensando se ela já estaria em Londres. Em Londres, eu ia ao teatro pensando o que ela estaria fazendo em Paris. Em Paris, eu almoçava com amigos me perguntando se ela tinha namorado. Em resumo, os sinais eram inconfundíveis.

Anos depois, descobrimos que havíamos ficado hospedados em Londres no mesmo período, em ruas adjacentes de South Kensington, sem nunca esbarrarmos um no outro. Julgamos ter havido uma conspiração do destino. Nessa ocasião, porém, já conhecíamos o final feliz da história: de volta ao Brasil, nós nos reencontramos em seguida, começamos a namorar, casamo-nos e nesse estado estamos até hoje. A foto acima mostra o lugar onde aconteceu o casamento.

Quando começamos a namorar, fizemos duas descobertas importantes: a de que nascêramos na mesma data e a de que nossas bibliotecas se completavam. A dela continha sobretudo livros de ficção científica – com destaque para os de Philip K. Dick, de quem eu nunca ouvira falar, pois ele era ainda um autor “cult” – poesia de língua inglesa, padre Antonio Vieira e ficção francesa da segunda metade do século XX. Na minha, predominavam livros de História e de psicanálise e literatura clássica francesa.

Como mencionei em minhas postagens sobre o filme O Plano de Maggie, de Rebecca Miller e Papai Noel e a amizade, acredito na capacidade dos livros de exercer papel nos relacionamentos humanos. Namorando, ia incorporando a sua vida à minha e ia assimilando novos interesses intelectuais. Lendo os seus livros, eu a conhecia melhor.

O primeiro volume da sua biblioteca que li talvez tenha sido este:

Nossas estantes cresceram tanto com o tempo, que levei alguns minutos para achá-lo hoje, com o objetivo de fotografá-lo. Georges Perec era então apenas um nome muito vago para mim. A leitura de La Vie mode d’emploi foi uma revelação. Como eu pudera chegar aos 26 anos sem ler esse livro? Vários hábitos meus apareciam ali, escancarados: a mania das listas, que me acometia desde a infância; o fascínio com quebra-cabeças, a que já me referi na postagem O Triunfo da Cor; a vontade de dissecar a realidade, detalhe por detalhe; a análise das relações humanas e suas complexas implicações; a meditação sobre a interação entre a arte e o cotidiano.

Outro hábito meu é o de, ao descobrir um autor, querer ler tudo o que ele escreveu e tudo que foi escrito sobre ele. Perec ocupou meus pensamentos durante um bom tempo. Poderia ter entrado na lista de autores mortos que foram meus melhores amigos, alguns dos quais mencionei em Papai Noel e a amizade. Sua vida trágica deixou-me muitas vezes inquieto, em um sentimento de solidariedade e fraternidade. Neste exato momento, enquanto escrevo, recordo os detalhes da sua existência e sinto profunda tristeza. No entanto, Perec em suas fotos está sempre sorridente, amou e foi amado ao menos duas vezes, tinha numerosos amigos e ganhou prêmios literários importantes. Ele é um exemplo de superação das adversidades, que porém o perseguiram até o fim – morreu de câncer às vésperas de completar 46 anos.

Até 2015, eu não conhecia este livro de Perec:

Esse texto curto, de 40 páginas, de certa forma é uma grande listagem. Durante três dias, em outubro de 1974, Perec sentou-se em Paris em dois Cafés diferentes da place Saint-Sulpice e listou o que passava diante de seus olhos. Os vários ônibus — ele menciona se estavam cheios, vazios ou semi-cheios –— as pessoas e as roupas que usavam e o que carregavam; os carros, especificando seus modelos e suas cores. Perec não tem o propósito de descrever os prédios, sequer a igreja de Saint-Sulpice, uma das mais famosas de Paris. Seu objetivo é “descrever o resto: aquilo que normalmente não notamos, o que não é observado, o que não tem importância: o que acontece quando nada acontece, a não ser o tempo, as pessoas, os carros e as nuvens”. Perec fica sentado nos dois Cafés, ou em um banco na praça, observando, anotando e também registrando o que ele come e o que bebe. Fica fascinado quando vê passar um homem que, como ele — e ninguém mais que ele conheça — segura o cigarro entre os dedos anular e mediano. O texto de forma alguma pretende ser um romance, mas às vezes frases soltas nos fazem imaginar vidas alheias, como esta: “Um homem carregando uns tapetes”; ou: “Um casal se aproxima de seu Autobianchi Abarth estacionado ao longo da calçada. A mulher mordisca uma tartelete”. Que fim terá levado esse casal? Terão ficado casados? Tiveram filhos? Aliás, eram casados ou apenas amigos ou sócios? O que pensavam enquanto iam buscar o carro? Nunca saberemos.

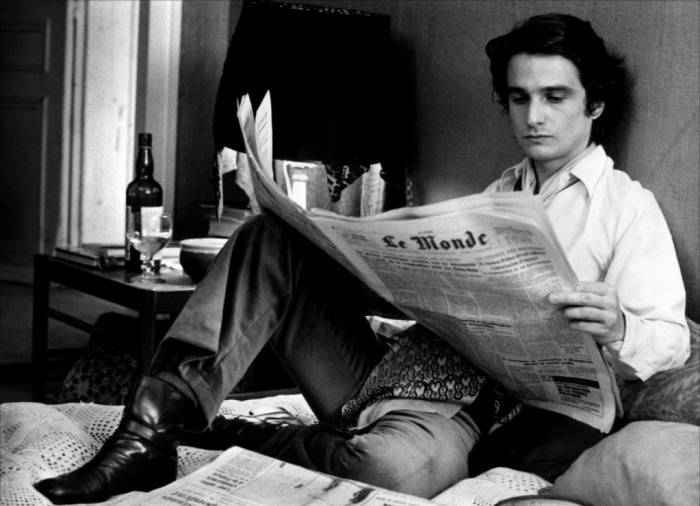

Há registro fotográfico de Perec sentado no Café de la Mairie, um dos dois de onde observava a rua e escrevia sobre o que via em Tentative d’épuisement d’un lieu parisien:

A foto de cima mostra o Café. A de baixo nos mostra um Perec caracteristicamente sorridente, mas parecido com um personagem dostoievskiano. A página é extraída de uma fotobiografia, Georges Perec, Images:

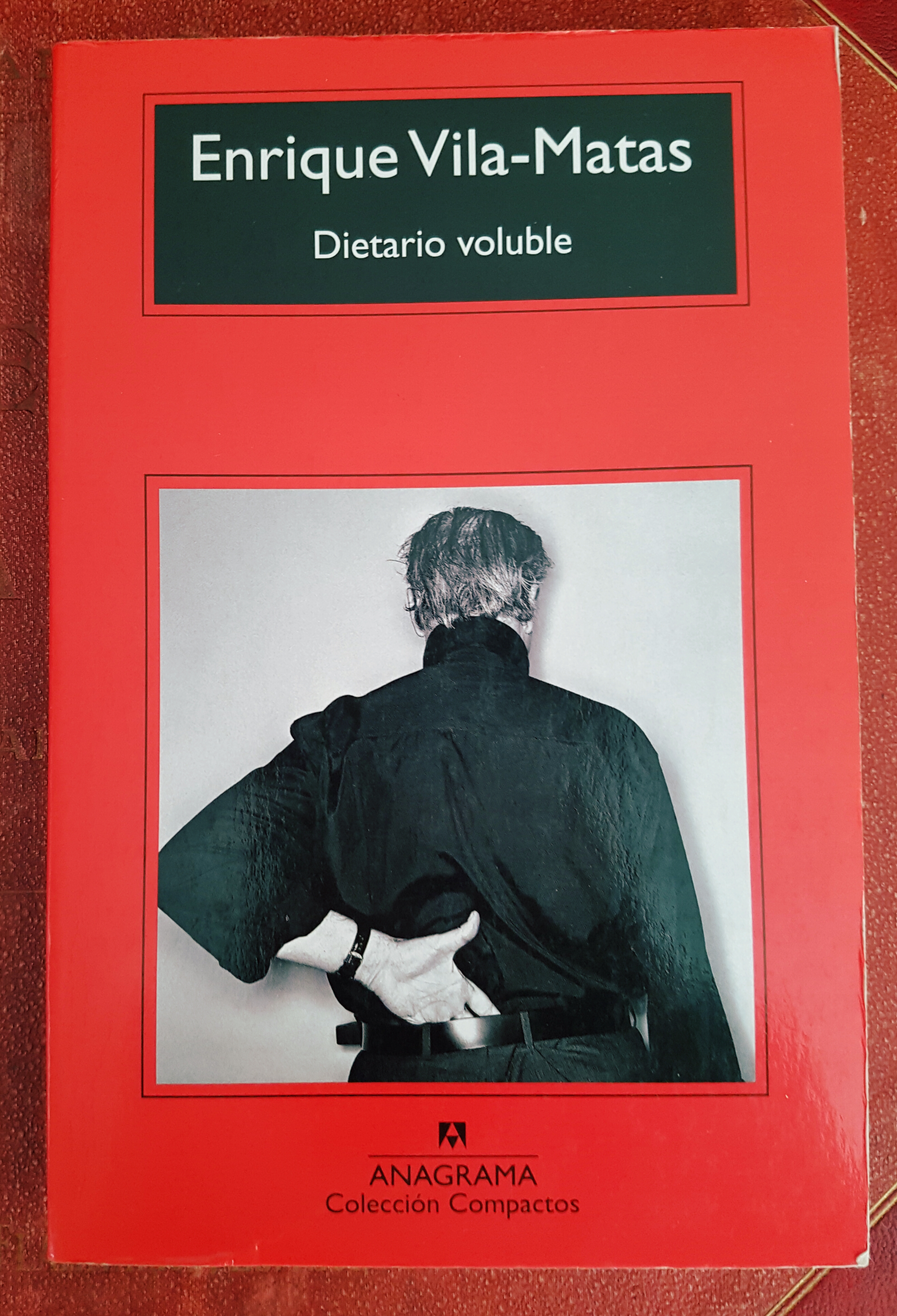

Até 2015, portanto, a praça Saint-Sulpice não representava nada para mim; simplesmente, não fazia parte da minha Paris, embora o Hôtel Récamier, nos últimos anos, tenha virado local de hospedagem da minha irmã na cidade, e ao lado da praça haja uma excelente livraria que eu frequento, La Procure. Passava eu pela praça de vez em quando, quando estava em Paris, mas sem maior interesse. De repente, em 2015, uma sequência de eventos tornou a praça objeto de minhas indagações. Naquele ano, eu estava na cidade, em abril; por coincidência, em dias sucessivos, dois amigos marcaram encontro comigo no Café de la Mairie. Poucas semanas depois de voltar ao Brasil, vi na Livraria Cultura do Leblon um livro de Enrique Vila-Matas publicado em 2009:

O Dietario voluble cobre o período de dezembro de 2005 a abril de 2008 na vida do escritor espanhol. Logo no começo, para janeiro de 2006, há a seguinte frase: “Estoy en la plaza de Saint-Sulpice, sentado en el café desde donde Georges Perec espiaba horas y horas lo que allí podia verse, no lo que ya había sido antes catalogado o inventariado…”. Vila-Matas menciona que Catherine Deneuve, Vargas Llosa e Umberto Eco possuem apartamentos na praça e brinca de Perec, sentado no Café, esperando, “en vano como siempre”, que passe Catherine Deneuve; lê na revista Lire que Vargas Llosa espera há 15 anos que Deneuve passe, “pero ella no aparece nunca”, lamenta-se o escritor peruano. E eis que, nesse momento, de repente, Catherine Deneuve se materializa frente a Vila-Matas, que escreve: “Quedo mudo de la sorpresa y me pregunto si por unos momentos Deneuve no ha sido ‘lo que pasa cuando no pasa nada’”.

Folheando o Dietario voluble na Livraria Cultura, fiquei surpreso com a coincidência, já que acabara de frequentar o mesmo Café — mas não vira Catherine Deneuve. Comprei o livro. Mandei por whatsapp ao mais literato dos dois amigos com quem me sentara no Café de la Mairie essa página de Vila-Matas, embora ele não fale nem português, nem espanhol — é holandês. A providência seguinte foi encomendar o livro de Perec, o único do autor a faltar até então na nossa biblioteca.

Na primeira semana de janeiro de 2017, passando por Lisboa, onde mora minha irmã, li no blog Lunettes Rouges, minha bíblia para temas de arte contemporânea, artigo sobre exposição em uma galeria de arte lisboeta: Un photographe de notre temps (Daniel Blaufuks). O autor do blog, Marc Lenot, mora agora em Lisboa. No artigo, descreve Daniel Blaufuks como “um fotógrafo da memória, da lembrança, da História, do genocídio dos judeus, fotógrafo assombrado pelo passado”. E menciona que Perec havia sido uma fonte de inspiração para Blaufuks, que fotografara a mesa da cozinha de seu apartamento em Lisboa, onde naturalmente nada acontecia, a não ser pratos, comida, flores, que eram colocados sobre a superfície e retirados.

Não era necessário mais do que esse comentário sobre Perec para me fazer ir até o bairro de Alvalade — distante em relação ao Chiado, centro da cidade para mim — visitar a Galeria Vera Cortês. Alvalade foi urbanizado em meados do século XX, não possui o charme da Lisboa pombalina, mas mostrou-me nova faceta da cidade.

Vera Cortês foi extremamente simpática. A galeria é clara e minimalista, como mostra este canto, que serve de copa:

O folheto sobre a exposição de Daniel Blaufuks, intitulada, em homenagem a Perec, “Tentativa de esgotamento”, relembra logo na primeira frase o experimento do escritor na praça Saint-Sulpice em 1974 e a tentativa de resgatar “o que se passa quando não se passa nada, salvo o tempo”. Blaufuks informa: “Entre 2009 e 2016 fotografei uma mesa e a janela na minha cozinha em Lisboa. Primeiro atraído pelo silêncio, depois pela forma como a luz caía nos objectos e em seguida pela sua composição geométrica, fui reparando mais e mais em como tudo se repetia e não se repetia devido às ligeiras e quase invisíveis diferenças do dia-a-dia”. O texto de Blaufuks termina da seguinte maneira:

Tanto Blaufuks quanto Vila-Matas preferiram falar como se Perec tivesse se sentado sempre no mesmo café, embora na verdade tenham sido dois.

Mostro aqui visão panorâmica da exposição e algumas das minhas fotos prediletas:

Como aponta Marc Lenot em seu artigo, há várias referências artísticas nas fotos, a ponto de podermos nos perguntar se, por exemplo, os girassóis realmente apareceram ali por acaso. Penso que provavelmente não. A questão mais relevante, porém, é outra: é a tentativa de Blaufuks de mostrar como um livro, um prato de comida, um talher, uma fruta, uma flor, uma toalha colocados sobre a mesma mesa mudam o ambiente ou ao menos a percepção que temos do ambiente. Qual das duas fotografias que mostram o copo de leite é mais impactante em termos filosóficos ou mais exitosa em termos estéticos? Discuti o assunto com Vera Cortês. Não sei se há resposta certa. As duas mostram um copo de leite sobre a mesma mesa. No entanto, cada uma mostra uma realidade bem diferente.

Vera Cortês me deu de presente livro editado pela sua galeria, que contém vários textos de Blaufuks ou sobre ele ou que nada têm a ver com ele diretamente mas ilustram sua visão de mundo:

Ao sair da galeria, parei em um Café do bairro. Sentei-me na varanda coberta e fiquei observando a rua, vendo cair a luz do fim de tarde invernal, pensando na tristeza embutida em toda existência. Poucos dias antes, em Sevilha, eu sofrera um acidente banal mas no qual machucara-me o suficiente para ter de ir ao hospital duas vezes em três dias. Não narrei esse incidente na postagem sobre meu Ano Novo, Sevilha: Palacio de las Dueñas e Casa de Pilatos, onde preferi me concentrar no poder da Arte e na beleza da vida. No Café em Alvalade, com a mão direita enfaixada –— estado em que passei meus nove dias em Sevilha, Lisboa e Paris, no começo de 2017 — as costas, os tornozelos, os joelhos doloridos, pensei na exposição de Daniel Blaufuks, em Georges Perec e sua existência repleta de tragédias, mas da qual ele procurara fazer uma experiência feliz, pensei na transitoriedade das coisas e das pessoas em nossas vidas. Pensei na II Segunda Guerra Mundial e em como ela afetara as vidas de Perec e de Blaufuks, por meio de seus pais, no caso do primeiro, e seus avós, no caso do segundo. Lembrei que Antonio, meu amigo mais próximo, e que, muitíssimo mais velho do que eu, já não está aqui, nascera na Inglaterra durante a II Guerra Mundial. Fiquei me perguntando onde fora parar a máscara anti-gás que ele, quando era bebê, usava durante os bombardeios alemães, e que uma vez me mostrara. Lamentei não poder ligar e narrar-lhe a exposição de Blaufuks que ele, como fotógrafo amador e filósofo nas horas vagas, teria adorado.

Como eu estava em Lisboa, o café e o doce eram ambos deliciosos e começaram a agir sobre mim. Pensei na sorte que era estar ali, de não ter me machucado mais, no quanto minha irmã cuidara de mim em Sevilha. Lembrei que eu tinha de voltar para casa, pois ia jantar fora com um casal de amigos, em meu restaurante predileto na cidade.

Concluí sentindo a sorte que fora apaixonar-me aos 25 anos logo por ela, e que a vida, que nos parece às vezes tão arbitrária, pode também demonstrar enorme coerência: o Amor me fizera gostar de Perec, e isso me levara, depois de anos e de várias coincidências — duas idas seguidas ao Café de la Mairie, por iniciativa de amigos diferentes; a descoberta do livro de Enrique Vila-Matas na Livraria Cultura; a leitura do blog Lunettes Rouges — à obra de Daniel Blaufuks e àquele Café em Alvalade.

Levantei-me feliz, sentindo-me tranquilo e seguro, manquei até o balcão para pagar a conta, peguei um taxi e voltei para o Chiado.

You are following this blog

You are following this blog (manage).