Aldeia de Qing Xin Ling, perto de Ipoh

Em março de 2020, quando eu acabara de chegar à Malásia, a Covid-19 me fez presenciar um fenômeno: a multiplicidade de identidades.

Cidadãos brasileiros, nascidos no Brasil, onde moravam suas famílias, mas que residiam, por opção, na Itália, procuraram a embaixada em Kuala Lumpur. A pandemia capturara-os passeando pela Ásia. Voos para a Itália tornavam-se escassos; as passagens eram vendidas a preços proibitivos.

Queriam ser incluídos no voo de repatriação de brasileiros. Tinham, porém, deixado seus passaportes brasileiros na Itália. Viajavam apenas com os documentos italianos. A embaixada brasileira forneceu-lhes novos passaportes.

Pouco depois, souberam que haveria voo de repatriação para a Itália. Embora não gratuito como o brasileiro, era financeiramente mais acessível do que o comercial. Mesmo conferindo precedência novamente à sua identidade italiana, voltaram a procurar, mais de uma vez, nossa embaixada, para obter informações, por exemplo, de como podiam se submeter a teste de COVID-19, condição para a viagem no voo oferecido pelo governo italiano. Deduzo que a embaixada que eu chefiava era a mais amistosa das duas.

Sou imune aos conflitos – ou, se quiserem, às potencialidades – criados pela posse de nacionalidades múltiplas. Minha mulher e eu detemos apenas o passaporte brasileiro, por considerá-lo suficiente.

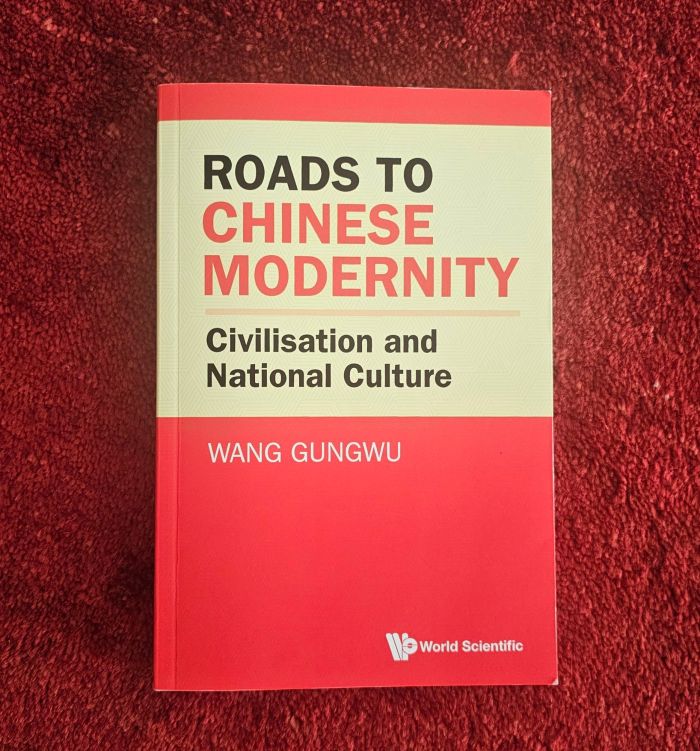

A leitura de um livro sobre a China lançado este ano me fez lembrar as inquietações desses compatriotas. Recebi-o de um amigo malásio, Liew Chin Tong, vice-ministro de Investimentos, Comércio e Indústria. Político respeitado, intelectual admirado, Liew Chin Tong fez visita de trabalho a Brasília e ao Rio de Janeiro em maio de 2024. Era a sua primeira viagem ao Brasil. No Rio, entre uma reunião e outra, quis conhecer a Biblioteca Nacional.

Há três meses, ao passar por Kuala Lumpur depois da minha palestra em Singapura sobre Roberto Burle Marx, experiência de que tratei nestas páginas em O espaço do diplomata, almocei com Liew Chin Tong, ocasião em que ele me ofereceu o livro.

A obra, do historiador Wang Gungwu, intitulada Roads to Chinese Modernity: Civilisation and National Culture, coleção de ensaios seus dos últimos anos, trata de vários temas. O principal é a análise dos desafios que se apresentam à China neste início de século XXI. Talvez eu comente em uma próxima coluna o tratamento do assunto por Wang Gungwu. Abordo hoje apenas o capítulo final, “Aceitando minhas múltiplas identidades”. Seu objetivo é analisar o que significa ser de origem chinesa mas cidadão de outros países, sobretudo no Sudeste Asiático.

Nascido de pais chineses em 1930 em Surabaya, no que era então as Índias Orientais Neerlandesas e hoje é a Indonésia, Wang Gungwu cresceu na cidade de Ipoh, no estado malásio de Perak, protetorado britânico. Sua escola era inglesa; os professores, “britânicos, indianos, cingaleses, chineses e malaios”. Em casa, falava-se mandarim. Amigos chineses comunicavam-se em cantonês, hakka e hokkien, sendo cantonês a língua franca. A ocupação japonesa na Península Malaia, de 1941 a 1945, foi, cabe lembrar, particularmente cruel para a população de origem chinesa.

Os estudos universitários iniciaram-se em 1947 em Nanjing, onde ele percebeu que os ensinamentos de seu pai em literatura clássica chinesa se contrapunham “à identidade moderna” dos colegas. A Guerra Civil entre o Kuomintang e o Partido Comunista forçou-o a abandonar a China e voltar para Ipoh depois de um ano e meio. O conflito armado e ideológico fez com que perdesse “todo senso de identidade com a nova China”, por sentir-se crítico em relação aos dois lados.

Seu passaporte até então era o da República da China. Ao voltar a Perak, o pai o convenceu a se tornar cidadão da Federação Malaia, ainda uma colônia britânica. Os estudos universitários prosseguiram na Universidade Malaia, no campus de Singapura. Obteve o doutorado na Universidade de Londres. Regressando ao que pouco depois se tornaria a Malásia, lecionou na Universidade Malaia, no campus de Kuala Lumpur. “Possuir mais de uma identidade parecia normal”, comenta, e “ser malásio não me libertava da identidade como chinês”. Uma frase chama minha atenção: “o status legal conferido pela cidadania e o passaporte não captura as muitas camadas de identidade que todos possuem”.

Seu interesse maior como historiador é o estudo da diáspora chinesa, cerca de 60 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Sentia-se restringido intelectualmente na Malásia, onde livros chineses contemporâneos eram proibidos. Havia tensões étnicas entre os malaios e os malásios de origem chinesa, exemplificadas de maneira dramática pela expulsão de Singapura da Malásia em 1965 e os violentos motins de 1969 em Kuala Lumpur, “the riots”, citados ainda hoje como uma página soturna na história do país.

Em 1968, Wang Gungwu e sua família mudaram-se para Camberra, onde ele lecionaria na Universidade Nacional Australiana. Adquiriu a nacionalidade australiana, por duas razões: a boa adaptação de seus filhos no novo país e a liberdade acadêmica. Em 1986, mudou-se por dez anos para Hong Kong, como vice-reitor da universidade. Desde 1996, mora em Singapura, onde trabalha no Instituto de Ásia do Leste, ligado à Universidade Nacional.

O historiador é modesto sobre sua carreira acadêmica, durante a qual ocupou posições prestigiosas. Manifesta apreço por Singapura, que considera uma das cidades verdadeiramente globais e multiculturais; mas nunca adquiriu a nacionalidade do país. Termina o livro dizendo: “estou feliz sendo um chinês pelo nascimento, admiro o êxito de Singapura e me sinto confortável tendo uma visão de mundo formada pelo fato de ser oriundo do Sudeste Asiático”.

Wang Gungwu, de quem tomei conhecimento graças ao presente do amigo malásio, passou a simbolizar para mim as impressionantes mutações políticas, militares, econômicas e sociais experimentadas pela Ásia do Leste nos últimos cem anos. Cresceu em meio a essas mutações. Resiliente, pode agora nos ajudar a pensar a respeito.

Esta coluna foi publicada no Estado de Minas ontem, 27 de setembro.

Para ler minhas colunas anteriores no Estado de Minas, clique nos links abaixo:

O delírio do Chimborazo, 13 de setembro

O diplomata robô, 30 de agosto

Botas diplomáticas, 17 de agosto

O embaixador decapitado, 2 de agosto

O espaço do diplomata, 19 de julho

Cenários do poder, 5 de julho

Memória diplomática, 21 de junho

Batuque na cozinha, 7 de junho

Um Brasil consciente e forte, 24 de maio

Retrato de família, 10 de maio

Benção apostólica, 26 de abril

O presente malásio, 12 de abril

Eterna cobiça, 29 de março

Grandes diplomatas, 15 de março

Consternação europeia, 1º de março

Da Pampulha para Kuala Lumpur, 15 de fevereiro

Tempos de incerteza, 1º de fevereiro

O ponto de inflexão nas relações entre Brasil e Malásia, 18 de janeiro