Foi assim que o Rio de Janeiro apareceu, do mar, em janeiro de 1839, a um viajante inglês a caminho de Singapura, que via a cidade pela primeira vez: “A costa mais pitoresca que jamais vi — montanhas empilhadas, embaralhadas e torturadas em todos os formatos — entalhes profundos e numerosas ilhotas e cenários arborizados”. Destinada a um amigo, a carta foi retomada dois dias depois: “Visitei ontem o Jardim Botânico, perto do qual há um lago de água doce. E lá contemplei, pela primeira vez, o beija-flor, em toda a sua diminuta beleza, esvoaçando entre as flores como as mais resplandecentes abelhas — a árvore que ele frequenta é de Malaca! Plantas exóticas são cultivadas — a jaca, a árvore-do-pão, a mangueira”.

Nosso viajante menciona serem essas árvores velhas conhecidas suas, pois afinal ele nascera em 1803 na Índia, onde seu pai era juiz a serviço da East India Company, e lá morara até os doze anos de idade. De 1819 a 1825, voltara à Índia para servir, em Bengala, ao exército da Companhia das Índias Orientais e participara da Primeira Guerra Anglo-Birmanesa, na qual fora ferido.

Algumas árvores podiam parecer familiares, mas o Rio apresentava novidades para ele: “a vegetação é peculiar”. Na carta seguinte ao mesmo amigo, escrita em março da Cidade do Cabo, ele afirma: Rio is a lovely place, and I left it with regret. Diz inclusive não estar gostando do Cabo, que segundo ele, after the tropical vegetation and luxuriant verdure of Rio, presents few features of attraction.

A beleza das montanhas verdes do Rio de Janeiro sobre o mar parece ter causado sempre grande impacto sobre os viajantes daquela época. Textos de dois artistas franceses que, como nosso viajante inglês, vieram ao Brasil na primeira metade do século XIX, confirmam essa impressão.

Em 1835, Jean-Baptiste Debret, que morara no Brasil de 1816 a 1831, nos fala, relembrando a sua chegada à Baía de Guanabara: “o conjunto encantador desse lugar delicioso, recoberto em toda parte por um verdor escuro, geralmente cintilante” e aponta que o cenário revelava “um aspecto de abundância universal”. Édouard Manet, aos 17 anos, escreve, em carta à sua mãe, em fevereiro de 1849, ainda do barco no qual acabara de ancorar no Rio de Janeiro: “o porto do Rio é encantador, rodeado de montanhas verdes”. Em cartas posteriores, queixa-se das chuvas, constantes durante dias seguidos; afinal, era verão.

Há muitos anos eu não vejo a cidade desde a baía, e fico me perguntando se, apesar dos arranha-céus, o impacto do verde seria o mesmo hoje. Joseph Brodsky não viu o Rio do mar, em sua única visita, em 1979, e mesmo assim ficou impressionado com a vegetação, diferente de tudo com o que um europeu pudesse se identificar, criando “a sensação de uma fuga total da realidade conhecida”.

Voltemos ao nosso viajante inglês, voltemos ao ano de 1839. Assim como nas cartas, também em seu diário ele demonstra entusiasmo pelo Rio de Janeiro, notando que a cidade “apresenta aspectos de beleza natural raramente igualados”. Menciona porém “o calor extremo” e, como faria Manet dez anos mais tarde, as chuvas “que estragaram, até certo ponto, a satisfação que eu poderia ter obtido ao deambular por este pitoresco país. Passei porém dez dias muito agradavelmente”. Em vez de descrever, como as cartas, o Jardim Botânico, os pássaros e a natureza, o diário nos faz lembrar que as maravilhas do Rio de Janeiro de então escondem, como hoje, muita violência. Em um de três navios ancorados no porto do Rio com sua carga de africanos escravizados, o inglês vê a realidade de um “navio negreiro” como o descrito em todo o seu horror pelo poema de Castro Alves.

O viajante chegara ao Rio a bordo de sua própria escuna, Royalist, que ele comprara três anos antes, usando parte da herança que recebera com a morte do pai. A escala no Brasil não era necessária, pois seu barco transportava água suficiente para fazer diretamente a viagem da Inglaterra até o Cabo. A vontade de ver o Rio parece ter sido a razão da triangulação marítima. Impossível, portanto, contraste maior entre a realidade do inglês rico e independente e a dos africanos escravizados. Diz ele: “é uma visão odiosa e repugnante. Homens, mulheres e crianças — os anciãos e os infantes — confinados em um espaço mínimo”, condenados a “permanecer ali, deteriorando-se por semanas ou meses, até serem lançados a uma escravidão perpétua e sem esperança”.

Passados dez dias, o Royalist zarpa novamente, levando nosso viajante inglês, James Brooke, até Singapura, com escalas na Cidade do Cabo e em Java.

Em anos anteriores, viagens pela Ásia, que o haviam levado, além da Índia, a Penang, Malaca, Singapura, Cantão, haviam despertado em Brooke curiosidade pelo Arquipélago Malaio, particularmente Bornéu. Em 1838, ele publicara artigo na Inglaterra intitulado “Exploring Expedition to the Asiatic Archipelago”, em que anunciava sua viagem.

O tom é o de um explorador britânico da época, com uma boa dose de espírito de aventura, misturado com imperialismo, cobiça e a certeza de que seu país era o melhor do mundo e merecia exercer influência em toda parte. Há sinais de uma certa ingenuidade, e também sede de conhecimento; falta saber se esses dois sentimentos são verdadeiros ou teatrais, incluídos para tornar o imperialismo mais palatável. Uma frase chama a atenção: I embark upon the expedition with great cheerfulness. São palavras bonitas, na aparência inocentemente juvenis, mas é impossível não ter consciência, em retrospecto, de que essa era a reação que o autor do artigo desejava despertar nos leitores.

O texto trata com admiração de Sir Stamford Raffles, graças a quem Singapura, a partir de 1819, transformara-se em um posto avançado do Império Britânico. Raffles, como modelo, aparece de forma particularmente nítida em versão mais longa do artigo de Brooke, dada a conhecer pelo destinatário das cartas sobre o Rio de Janeiro, John Charles Templer, em livro de 1853. Ato de amizade, um dos muitos testemunhos da devoção que James Brooke era capaz de despertar, o volume de Templer, ao publicar o manuscrito do artigo, deixa transparecer ideia bem mais clara dos objetivos de Brooke com a sua empreitada no Arquipélago Malaio. A região, afirma: “apresenta terreno extenso para a Cristandade e o comércio, rica bem mais do que as Américas em produção mineral, de uma beleza natural incomparável, mas ainda inexplorada e que, apesar das vantagens que certamente ocasionaria, não atraiu ainda a atenção merecida”.

Brooke condena a “timidez” da Companhia das Índias Orientais no Arquipélago, a “vacilação e a fraqueza” da política inglesa para a região e a “ignorância e indiferença” de sucessivos governos britânicos. Lamenta que não tivesse sido seguida “a linha de conduta proposta por Sir Stamford Raffles”, de criação de entrepostos que “interligassem as colônias britânicas no Oriente”, o que teria assegurado “o predomínio do Reino Unido” no Arquipélago. A consequência desse descaso, afirma, é a exclusão do Reino Unido das vantagens do comércio na região, de que se aproveitava a Holanda. É a luta colonial entre países europeus que a versão mais longa coloca em evidência.

Em resumo, é um defensor do imperialismo falando, apesar de toda a mística de aventuras heroicas envolvendo seu nome.

Em Singapura, Brooke ouve falar do vice-rei de Sarawak, Hassim, tio e herdeiro do sultão de Brunei, soberano de toda a costa norte da ilha de Bornéu. Hassim, pouco antes, ajudara naufragados britânicos, e Brooke recebe a incumbência de entregar-lhe uma carta de agradecimento. Mas em Singapura, Brooke ouve também dizer que o território de Sarawak é rico em antimônio, e é bem possível que seu interesse em se instalar ali tenha começado antes mesmo de chegar a Bornéu.

Vi em julho de 2023, em Kuching, capital do estado malásio de Sarawak, no museu dedicado à família Brooke, um modelo do Royalist. Veículo do Império, a escuna atravessou o Atlântico com seus pequenos canhões, aportou no Rio de Janeiro, navegou pelo Índico e o Pacífico, e serviu de instrumento para o estabelecimento de Brooke como soberano de Sarawak, fundador de uma dinastia, o primeiro dos três “rajás brancos”.

O Royalist faz parte também do universo de um célebre escritor, embora por um equívoco seu.

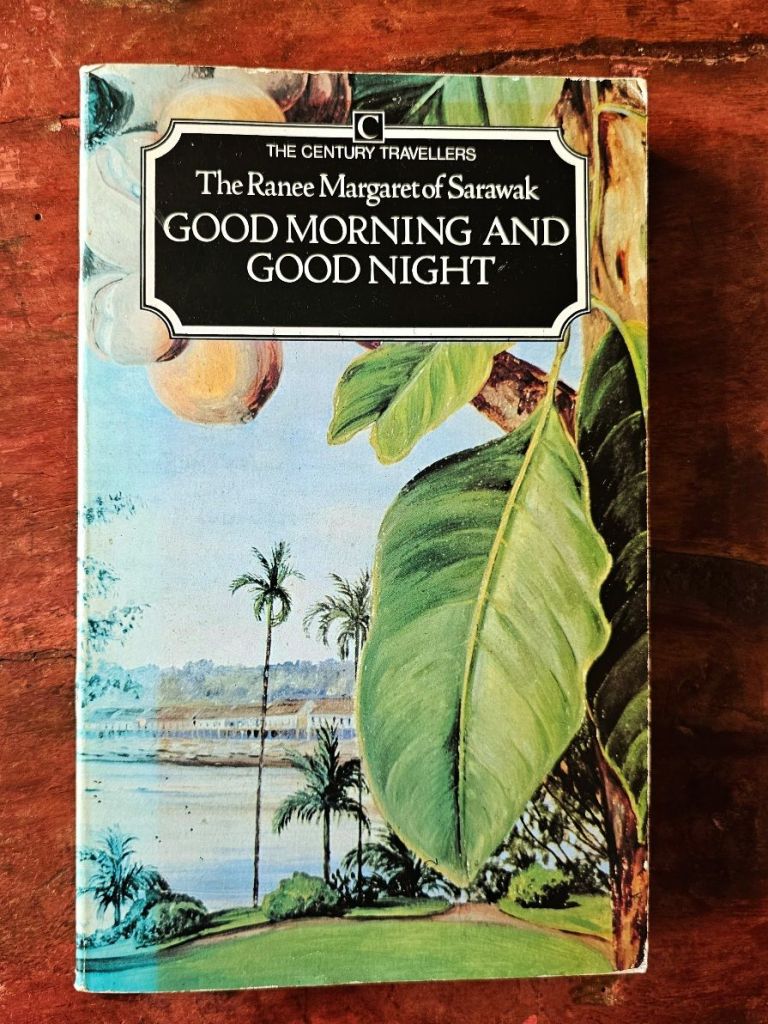

Em 1920, Margaret de Windt, viúva de Charles Brooke, sobrinho e sucessor de James como rajá de Sarawak, escreveu a Joseph Conrad uma carta elogiosa a respeito de seu romance The Rescue, recentemente publicado.

Em sua resposta a Margaret, o escritor menciona que James Brooke era one of my boyish admirations, a feeling I have kept to this day strengthened by the better understanding of the greatness of his character and the unstained rectitude of his purpose. Conrad acrescenta que as aventuras do rajá inglês, por quem afirma sentir “familiaridade mental”, haviam em parte inspirado o enredo de The Rescue. Como é sabido, alguns aspectos da segunda parte de Lord Jim também remetem à vida de James Brooke. Conrad termina a carta afirmando ter visto, na Ásia, o Royalist, o qual, segundo ele, was still in 1887 running between Kuching and Singapore. She was a venerable old relic of the past.

A escuna, porém, vendida por Brooke em 1844, afundara na costa da Nova Zelândia dez anos depois. O Royalist visto por Joseph Conrad no Sudeste Asiático era um navio a vapor, encomendado por Brooke na Escócia em 1867, e não era portanto o barco histórico que permitira ao primeiro “rajá branco” instalar-se como soberano em Sarawak.

A vida de James Brooke, iniciada em 1803 e terminada em 1868, foi a de um aventureiro. Ele parece ter sido um homem sequioso por novos ares, insatisfeito com as restrições sociais do século XIX. Ao chegar a Sarawak, viu-se mergulhado em rivalidades políticas contra o soberano da região, o sultão de Brunei. Segundo a narrativa dos amigos que escreveram sobre ele, e perpetuada pela sua família, Brooke, tendo ajudado o vice-rei, Hassim, a debelar uma revolta, recebeu como recompensa o título de governador de Sarawak. Outorgou a si próprio o título de rajá, que o sultão de Brunei reconheceu. Nascia assim a lenda do “rajá branco” e de sua curiosa dinastia.

O historiador malásio Farish Noor analisa de forma crítica, em vários de seus livros e artigos, a atuação de James Brooke em Bornéu. Com alguma propriedade, aponta ser pouco provável que a família real de Brunei tenha voluntariamente cedido parte do seu território a um aventureiro inglês. Em um ensaio de 2019 intitulado “Don’t Mention the Corpses: the Erasure of Violence in Colonial Writings on Southeast Asia”, Farish Noor comenta ser esse enredo a sanitised account, o qual borders on the fantastical.

Em carta a Templer de agosto de 1839, Brooke descreve suas primeiras impressões da terra que logo viria a governar. O Royalist, vindo do mar, jogou âncora na entrada do rio Sarawak, antes de subi-lo até Kuching, então uma aldeia. Sua primeira impressão do cenário acentua, como no caso do Rio de Janeiro, a intensidade do verde na montanha: The scenery at the entrance of the Sarawak is noble, the peak of Santobong, clothed in richest verdure, rises close to the right bank.

Em Sarawak, James Brooke lutou contra aqueles que considerava piratas, sem aparentemente nunca ter entendido que talvez fosse ele próprio um deles. Passou de navio, gostou do que viu, tomou para si o território e governou as populações locais, de culturas, idiomas, religiões e etnias totalmente diferentes dos seus. Ele e o sobrinho, herdeiro e sucessor, Charles Brooke, ostensivamente combateram os caçadores de cabeça, pelo quais a ilha de Bornéu era então conhecida e temida, mas deixavam seus aliados entre os povos locais cortar as cabeças dos inimigos da nova dinastia.

O declarado combate à pirataria traria a Brooke dissabores. Membros do Parlamento britânico, entre 1850 e 1855, questionaram a violência com que eliminava “piratas”, sendo ele próprio quem determinava quem assim podia ser classificado. Até então, Brooke pudera contar com o apoio de navios da Marinha britânica. Uma comissão de inquérito o exonerou, em 1855, mas determinou que já não caberia a ele decidir quem era pirata, e que a Marinha real britânica não poderia mais defender Sarawak.

Mas na década de 1840, os questionamentos no Parlamento e as decisões da comissão de inquérito, que diminuiriam o prestígio de James Brooke, pertenciam ainda ao futuro. Antes disso, entre 1847 e 1848, ele fez uma viagem triunfal à Inglaterra, após uma ausência de nove anos. Festejaram-no. Atingiu aí, por alguns anos, o ápice da fama. Outro amigo e biógrafo, o diplomata Sir Spenser St. John, que na juventude havia sido seu secretário particular em Sarawak, escreveu sobre esse retorno à Inglaterra, em livro intitulado: Rajah Brooke: the Englishman as ruler of an eastern state, publicado em 1897. Relata St. John as muitas demonstrações de adoração e reconhecimento públicos recebidas por Brooke — “cujos compatriotas reconheciam os serviços que ele prestara à Inglaterra”, diz ele — inclusive honrarias concedidas pela Universidade de Oxford, onde “os alunos enlouqueciam de entusiasmo com a simples menção de seu nome, pois ele era preeminentemente um líder apto a despertar esse sentimento entre os jovens“.

Como demonstração mais inequívoca da admiração que despertava, Brooke hospedou-se no castelo de Windsor com a rainha Vitória e o príncipe consorte, Alberto. Longa carta sua a uma sobrinha descreve a experiência entusiasticamente. Um trecho diz, sobre a hora do jantar com o casal real e seus convidados em Windsor, que ele foi conducted along a splendid gallery, resplendent with lights, and pictures, and statues, decorated with golden ornaments, the richest carpets, and bouquets of fresh flowers, and ushered into a drawing-room as fine as mortal eye could wish to see. Há um arrivismo comovente no tom do “rajá branco”, e ao mesmo tempo temos a sensação de ler um conto das Mil e Uma Noites.

Existe na National Portrait Gallery, em Londres, um célebre retrato de James Brooke por Sir Francis Grant, de 1847. O artista escocês pintava a elite social. Há vários quadros seus representando a rainha Vitória, o príncipe Alberto, o príncipe de Gales, os políticos mais poderosos. Em 1866, seria eleito presidente da Royal Academy. Nossa edição da Enciclopédia Britânica, de 1963, considera que, em geral, suas obras were not of the highest artistic rank. Devemos supor que o retrato de James Brooke é uma das exceções. O pintor quis claramente retratar a imagem de uma personalidade independente. Há algo de Lord Byron no retrato.

Sir James Brooke por Sir Francis Grant, óleo sobre tela, 1847, © National Portrait Gallery, Londres

O quadro, estranhamente, parece nunca ter viajado a Kuching. Ficou na Inglaterra. Após a morte de Brooke, foi herdado pelo seu cunhado, o pai de Charles, e depois comprado em leilão, em 1877, por Sir Spenser St. John, que o doou à National Portrait Gallery em 1910.

Gravuras desse retrato foram imediatamente expostas nas vitrines de lojas em Londres, sinal usual de fama, na época. Alguns anos mais, e seriam fotografias de celebridades a decorar vitrines. Na adolescência, tomei conhecimento desse fato, que me surpreendeu, ao ler The Tragic Muse, de Henry James (1890). A personagem principal, uma atriz cuja ascensão acompanhamos, diz a uma certa altura: the shops were full of my photographs.

A obra de Francis Grant, portanto, oferecida pelo artista ao retratado, ilustra a celebridade do modelo naqueles anos, e ao mesmo tempo, por meio de reproduções, contribui para cultivá-la. É o caso de se perguntar a razão da popularidade de James Brooke no final da década de 1840.

Um artigo acadêmico nos dá a resposta. Publicado em 2010 pelo professor inglês Alex Middleton, Rajah Brooke and the Victorians explica como a Grã-Bretanha encarava sua realidade como potência colonial, no período da viagem triunfal de Brooke à Inglaterra, em 1847. Essa era uma época em que havia dúvidas, entre os britânicos, sobre a capacidade do país de gerenciar suas colônias. Comenta Alex Middleton: Since 1840, Britain had lost thousands of troops in the disastrous retreat from Afghanistan, seen the Niger expedition fail abjectly, and been responsible for appalling blunders in the colonization of South Australia and New Zealand, while the West Indies continued to decline. Nesse contexto, aparece em Londres James Brooke, apto a eliminar inquietações sobre o talento imperialista do país, com sua aura de aventuras, precedido por uma reputação de herói disseminada por amigos e propagandistas.

Em 1846, o capitão da Marinha britânica e futuro almirante Henry Keppel publicara um livro intitulado The Expedition to Borneo of HMS Dido for the Suppression of Piracy. Comandante do navio Dido, Keppel — tio-tetravô da rainha Camilla, mulher de Carlos III — era amigo de Brooke, com quem cometera em Bornéu algumas das violências classificadas como “guerra aos piratas”. O seu livro de 1846 contém trechos dos diários de Brooke, dados assim ao conhecimento público. Como comenta um dos mais recentes biógrafos do “rajá branco”, Nigel Barley (2002), James Brooke, em seus diários, can posture and dramatise himself Byronically, as a passionate creature of delicate scruple, tendo provavelmente sempre contado com que seriam publicados.

Em fevereiro de 1848, Brooke embarca de volta a Bornéu, desta vez em uma fragata da Marinha britânica, Meander. O comandante do navio é o mesmo Henry Keppel. Mais uma vez, há escala no Rio de Janeiro, mas não encontrei cartas publicadas de Brooke sobre suas novas impressões do Brasil. Apenas Keppel, em um livro de 1852, A Visit to the Indian Archipelago, in H.M. Ship Meander, nos diz: “O Rio de Janeiro estava tão sujo como sempre, com o comércio de escravos em pleno vigor”.

Spenser St. John participa da viagem, tendo sido pouco antes, em Londres, apresentado ao rajá, e por ele contratado. Em sua biografia de Brooke de 1879, narra ter ficado, ao conhecê-lo, “impressionado com a sua maneira cativante, que naquela época transformava em amigos seus todos os que dele se aproximavam”. Mas condena também a familiaridade com que o rajá, a bordo, tratava os cerca de vinte aspirantes da Marinha, os quais considered themselves at liberty to use Mr Brooke’s cabin as a sort of club, rindo, cantando, divertindo-se, jogando-se sobre sua cama, careless whether Mr Brooke was there or not.

Um desses aspirantes no Meander merece menção à parte. Charles Grant tinha 16 anos e era sobrinho do pintor Francis Grant. O rajá estava com 44 anos. Eles haviam se conhecido em 1846, no Sudeste Asiático, quando o aspirante tinha 14 anos, e já então começaram a se corresponder. Durante a viagem no Meander, Grant foi convencido por Brooke a abandonar a carreira para se tornar seu secretário particular em Sarawak. Nigel Barley especula sobre essa relação, como especula sobre a relação de Brooke com várias figuras masculinas, frequentemente mais jovens, que gravitaram ao seu redor. Platônico ou não, o relacionamento soa inaceitável, por causa da idade do aspirante. A carta de Brooke, escrita do Rio de Janeiro, ao pai de Charles Grant, pedindo autorização para que o filho se torne seu secretário particular faz promessas como: I shall be a leading actor in these political advances in the East, and I shall have both the will and the power to push Charlie’s fortune if you allow him to cast his lot with mine. É incompreensível que a família do aspirante da Marinha, rica pelo lado do pai — beneficiando-se de trabalho escravo na Jamaica — e aristocrática pelo lado da mãe tenha dado seu beneplácito. Com o tempo, haveria um afastamento. Grant se casaria, voltaria à Escócia para cuidar das terras que herdou, mas estaria presente, anos depois, no enterro de James Brooke.

Um dado anedótico sobre Charles Grant é que seu avô materno foi o sétimo Lord Elgin, lembrado hoje por ter decidido, em 1801, retirar esculturas da Acrópole e trazê-las para a Inglaterra. As estupendas obras de arte, às vezes chamadas de “Elgin Marbles”, residem no British Museum desde 1817. Podem hoje ser vistas como um símbolo da manutenção do espírito colonialista britânico, pela recusa do Reino Unido de atender pedidos reiterados da Grécia, há quarenta anos, de que sejam devolvidas a Atenas.

Desde o início, o reinado de James Brooke em Sarawak caracteriza-se por ser uma empresa familiar. Muitos dos jovens a quem ele distribui funções no novo estado são seus parentes ou contraparentes. A irmã de Charles Grant, por exemplo, viria a se casar com o sobrinho mais velho do rajá, Brooke Johnson. Nomeado príncipe herdeiro, esse sobrinho adotou o sobrenome materno e passou a se chamar Brooke Brooke. Ele e o tio terminariam por se desentender. Os últimos anos de vida do rajá foram passados em confusas recriminações contra o sobrinho, finalmente deserdado em favor do irmão caçula, Charles Johnson, mais próximo do tio, que também adotaria o sobrenome materno e se tornaria o segundo “rajá branco”. Há algo odioso nesse ato pelo qual um tio faz o sobrinho favorito suplantar o irmão mais velho caído em desgraça.

Charles Grant em momento algum aparece em um filme recente sobre James Brooke, Edge of the World, de 2021. O filme é estrelado por um ator sobre cujo talento costumo manifestar ceticismo, Jonathan Rhys Meyers, no papel principal. Financiado em parte pelo governo do estado de Sarawak e tendo recebido consultoria técnica do Brooke Heritage Trust, ou seja, dos descendentes de Charles Brooke, o filme é uma versão “oficialista”, autorizada da vida de James Brooke e é, por isso, bastante medíocre e convencional. É um Brooke compenetrado que nos é mostrado. Não entendemos, vendo o filme, a razão pela qual o personagem despertava tanta admiração entre seus contemporâneos. Elimina-se também toda ambiguidade sobre sua sexualidade. Há uma mulher ao seu lado, inspirada em uma princesa de Brunei que parece ter existido e, estimam alguns, com a qual ele pode ter se casado discretamente, por razões políticas, em uma cerimônia muçulmana. Mas tudo isso pode ser uma fabulação, e ela certamente não teve na sua vida a importância fantasiada pelo filme.

A partir de 1863, cinco anos antes de morrer, James Brooke retirou-se definitivamente a sua casa de campo no Devon, comprada em 1859, Burrator, e não voltou mais a Sarawak, que Charles Brooke passou a governar em seu nome. Foi sendo enfraquecido e envelhecido por derrames cerebrais, o primeiro deles ocorrido em 1858. Uma boa fonte para esses últimos anos é a sua correspondência, editada em 1935 por Owen Rutter, com Angela Burdett-Coutts — de quem se tornou amigo em 1857 — mulher mais rica do Reino Unido e que o ajudou financeiramente em suas empreitadas.

As cartas de Brooke a Angela Burdett-Coutts abordam desde assuntos pessoais a temas de Estado. Discute com sua correspondente seus projetos, a vida econômica de Sarawak, as disputas com Brooke Brooke. Em 1863, ele chega a nomeá-la sua sucessora ao território na ilha de Bornéu. Ela era então, depois do próprio rajá, o maior credor de Sarawak. Esse é um período em que Brooke esboça vários planos para o futuro de seu reino. Pensa em ceder o território à Coroa britânica, em troca de compensação financeira. Estuda a possibilidade de fazer de Sarawak um protetorado francês ou belga. As discussões com o herdeiro do trono da Bélgica, o futuro rei Leopoldo II, foram relativamente prolongadas; os dois chegaram a se encontrar. Em fevereiro de 1862, Brooke escreve a Angela Burdett-Coutts: I am quite agreeable about the Belgian question. É assustador imaginar que a população de Sarawak esteve perto de ser vítima da mesma brutalidade e selvageria que se abateria sobre os habitantes do Congo sob o domínio de Leopoldo II.

Em março de 1863, Brooke escreve de Sarawak, aos 60 anos: “Eu não quero ter de começar o mundo de novo”. E continua, mostrando saudades de “casa”, associada agora à Inglaterra, não mais a Kuching: “a solidão de Burrator, a xícara de chá, — oh! essa gratificante xícara de chá — os prazeres da lareira, ou dos dias de sol, mesmo raros, são relembrados e desejados, e sonhar com repouso não é trair Sarawak”. O “repouso” seria sempre relativo, mesmo em Burrator. Depois dessa carta, na edição de Owen Rutter da correspondência há ainda cem páginas mais de planos, frustrações, intrigas familiares, preocupações. A “gratificante xícara de chá” e os “prazeres da lareira” terão sido obtidos, mas toda vida humana é, até o fim, povoada de aborrecimentos.

É na Biblioteca Nacional de Singapura, que frequento quando estou passando alguns poucos dias de férias na ilha-estado, que costumo manusear o volume com a correspondência de Brooke com Angela Burnett-Coutts. Quando tomei pela primeira vez conhecimento dessa desejada xícara de chá perto da lareira, precisei me levantar da mesa de trabalho, ir até a parede de vidro, no décimo-primeiro andar, debruçada sobre a cidade e pensar sobre o que acabara de ler.

Vendo aos meus pés o quarteirão ocupado pelo histórico hotel Raffles — o Copacabana Palace de Singapura — e, mais longe, o trânsito marítimo no Estreito de Singapura, por onde passa boa parte do comércio mundial a caminho do Estreito de Malaca, lamentei ter lido a carta. Ela é penosa por nos revelar muito sobre as inúteis agitações de todo ser humano. Nascemos, crescemos, ambicionamos, sonhamos, corremos o mundo, perturbamos a paz das pessoas ao nosso redor, alguns criam até um reino nos trópicos, mas no fim queremos apenas a calma oferecida por uma lareira no Devon.

Apenas quinze, dezesseis anos haviam transcorrido desde o quadro heroico pintado por Francis Grant em 1847. Mas a viagem triunfal à Inglaterra daquele ano era já uma lembrança distante. As muitas aventuras, a fama, os problemas de saúde, as comissões de inquérito, as demandas sobre o governante, a revolta violenta dos mineiros chineses em Kuching, em 1857 — que quase custara a sua vida — as decepções e mesmo os triunfos haviam cobrado o seu preço. Dezesseis anos, aparentemente, representam um espaço de tempo longo demais em uma existência humana. Spenser St. John, em sua biografia de 1879, nos diz que o retrato, do qual era já então o proprietário: “mostra como ele era em seus dias brilhantes, quando a esperança ainda iluminava seus olhos, e doença e tristeza não haviam ainda curvado a sua aparência”.

A figura byroniana de 1847, o “líder apto a despertar entusiasmo entre os jovens”, que encobria suas ambições sob uma aura de idealismo transformara-se, em 1863, em um homem apequenado, sem brilho, envelhecido, ranzinza.

O carismático rajá branco, o fundador de impérios, o colonizador autopropagandista sedento por aventuras desejava somente, agora, a sua reconfortante xícara de chá.