O assunto surgiu em fevereiro, enquanto eu almoçava com Tininha Barros Greindl em um restaurante que está na moda, em Bruxelas, e onde no passado minha família e eu costumávamos ir aos domingos. Eu pedira como entrada croquetes de camarão com salsa frita. Esse, como já contei antes, ao descrever um passeio com minha filha pelo campo de batalha de Waterloo, é um dos meus pratos prediletos na culinária belga. Veio depois um bacalhau — dos de cabillaud — com purê de batata.

Os croquetes de camarão nunca poderiam me decepcionar, mas o bacalhau pareceu-me insosso. Não consegui terminá-lo. Eu acabara de desembarcar de Kuala Lumpur, para onde já não voltaria, e durante os meus quinze dias na Europa muitas vezes achei sem gosto a comida, sentindo falta dos fortes condimentos asiáticos.

Enquanto eu brincava com o bacalhau no prato e me perguntava como cinco anos trabalhando na Malásia haviam podido modificar a esse ponto o meu paladar, Tininha mencionou haver na cidade, na Villa Empain, uma exposição do Alechinsky.

Uma semana depois, no meu último dia em Bruxelas, eu almoçava em outro restaurante de predileção, Au Vieux Saint Martin, na praça do Sablon. Há quase vinte anos frequento o local por causa de um prato específico, o dueto de chouriço de sangue e chouriço branco, com purê de batata e de maçã. Chouriços e purês, especialmente o de maçã, trouxeram-me reconforto. Era como recuperar o tempo, reviver existências pretéritas, lembrar de todas as pessoas com as quais eu no passado almoçara e jantara naquela mesma sala, pedindo sempre aquele mesmo prato. A mousse de chocolate, na sobremesa, completou a sensação de impressões já vividas e sempre apreciadas.

Enquanto eu comia, olhava ao meu redor. Ao longo de vinte anos, nada mudara na decoração, ao menos que eu pudesse perceber. O nome do restaurante é derivado de uma pequena escultura em madeira do século XVI, mostrando São Martinho, a cavalo, procedendo ao seu famoso gesto de cortar com a espada metade do casaco para entregar a um mendigo. A cena é uma das mais facilmente reconhecíveis na iconografia cristã. No passado, inúmeras vezes tentei fotografá-la, o que não é fácil, pois ela é colocada perto do teto, vermelho e abobadado.

São Martinho existiu verdadeiramente. Viveu no século IV. Nasceu na Hungria. Oficial do exército romano, abandonou jovem a carreira militar para se dedicar à religião. Foi bispo de Tours. O encontro com o mendigo, na suposição de que seja fato e não lenda, aconteceu às portas de Amiens.

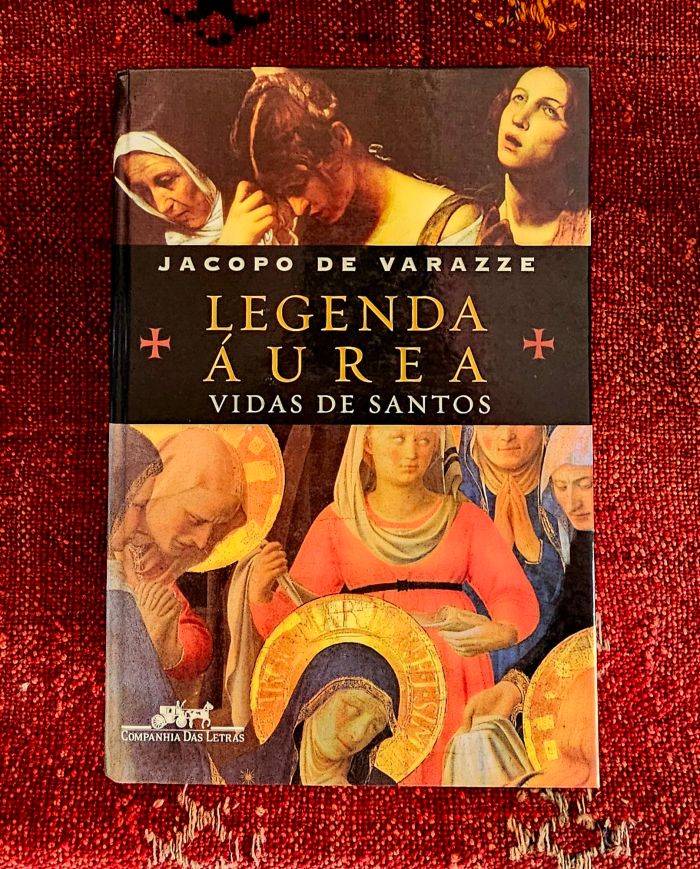

Martinho é um dos santos cuja trajetória podemos ler na Legenda áurea, obra do século XIII escrita em latim por Jacopo de Varazze. Existe no Brasil uma bela tradução, de 2003, por Hilário Franco Júnior. O capítulo sobre São Martinho nos informa que ele “tinha corpo disforme e rosto feio”. Como muitos dos hagiografados da Legenda áurea, mais de uma vez enfrentou o diabo “sob forma humana”. Lemos que “tinha grande habilidade para reconhecer os demônios, não importava a imagem que assumissem”. Recebia conselhos de anjos; a água, o fogo e os vegetais obedeciam às suas ordens; e também os cães e as serpentes. Uma de suas especialidades parece ter sido a de ressuscitar os mortos.

Na obra de Jacopo de Varazze, minha história predileta é a dos “Sete Adormecidos”. Sete amigos cristãos em Éfeso, fugindo à perseguição do imperador Décio, refugiam-se em uma caverna. Décio ordena que a entrada da caverna seja obstruída com pedras. Séculos depois, Deus ressuscita os mártires. Estes admiram-se de ver “o signo da cruz” por toda parte na cidade. O cristianismo triunfara. O mais enternecedor é a preocupação histórico-científica do autor de nos explicar, nas últimas linhas: “Que eles tenham dormido 372 anos, como se diz, permite dúvidas, pois eles ressuscitaram no ano do Senhor de 448, e Décio reinou apenas um ano e três meses no ano do Senhor de 252. Ou seja, eles dormiram apenas 196 anos”.

Dessa vez, mal olhei para a escultura de São Martinho. A lembrança de que eu partiria de Bruxelas na manhã do dia seguinte para Lisboa deixava-me acabrunhado. Pois ir a Bruxelas, hoje, significa visitar minha filha. A cada separação, vem a sensação de vazio, pois nunca sei quando poderei vê-la novamente. Há quatorze anos moramos em continentes diferentes. O último encontro acontecera no Japão, nove meses antes.

Da mesma maneira como, nessa minha ida mais recente a Au Vieux Saint Martin, pouca atenção prestei a São Martinho, mal olhei para as obras de Alechinsky que também decoram o restaurante. Só agora, escrevendo em Luanda, onde cheguei há uma semana, dou-me conta de que não parei para examinar seus dois tondi em pedra de lava esmaltada, em azul e branco, de que tanto gosto, expostos logo na entrada.

Mas enquanto eu ia devorando os chouriços e os purês e a mousse de chocolate, era impossível ignorar que eu estava rodeado de obras de arte, várias delas marcantes, e em momento algum os dois Alechinskys do salão principal fugiram à minha consciência. Decidi dar sequência à conversa que tivera dias antes com Tininha Barros Greindl. Paguei a conta, chamei um Uber e parti para a Villa Empain.

Hoje sede da Fundação Boghossian, que usa a casa em estilo art déco para exposições de arte, a Villa Empain foi construída na década de 1930. Muitas vezes, lá visitei exposições, acompanhado de minha mulher, de minha filha, de ambas, de minha filha e de meu genro, possivelmente de minha mãe. Em resumo, lá estive em diferentes combinações familiares. Durante anos, trabalhei na mesma rua. A soberba casa está, assim, fortemente associada à minha vida profissional e familiar.

O espaço não é enorme. As mostras podem, portanto, ser visitadas de maneira tranquila, sem as afobações ou o cansaço que às vezes acompanham exposições gigantescas, que parecem nunca ter fim. Estar ali é como visitar uma coleção na casa de algum conhecido. Cada aposento preserva seu nome distintivo, como: “salão”, “banheiro azul”, “quarto de hóspedes”, “quarto de Monsieur“, “quarto de Madame” e, o que mais me intriga, “sala de esgrima”, recordação de que a propriedade pertenceu originalmente a um barão milionário, Louis Empain.

Sempre considerei estimulante a obra do pintor e gravurista belga Pierre Alechinsky. Retrospectivas são perigosas, porque ver em dose maciça a obra de um artista pode nos decepcionar. Renoir, para mim, ficou desmistificado quando, muito jovem, assisti em Londres a uma megaexposição de seus quadros na Hayward Gallery. Minha impressão foi de que o conjunto revelava quão piegas era seu pincel. Posso ainda gostar de alguma pintura sua, isoladamente, mas nunca esqueço quão açucarado seu estilo pode ser. Em O Delacroix de Chelsea comentei como me aborreceu, mais recentemente, uma colossal exposição de Delacroix no Louvre, embora nesse caso eu tenha atribuído a frustração mais à curadoria ou à minha sonolência, causada por um xarope contra a tosse, do que ao pintor.

No caso da exposição Alechinsky na Villa Empain, fiquei plenamente satisfeito. A rigor, como apontaram alguns críticos, não se trata exatamente de uma retrospectiva, já que as obras não são expostas de maneira cronológica, mas em função do seu tamanho e das dimensões de cada espaço. O título da mostra, “Alechinsky, pincel viajante”, também explica as seleções da curadora, Catherine de Braekeleer, cujo foco foi mostrar a produção do artista influenciada pelas artes chinesa e japonesa.

O pintor fará 98 anos em outubro. Continua trabalhando. Reparei haver obras de 2023, de 2024. Fui passando de sala em sala, do “boudoir” ao “banheiro de Madame“, sem pressa, embora tivesse um compromisso às cinco da tarde e tivesse chegado à Villa Empain depois das três.

Um traço característico de Alechinsky é que ele frequentemente desenha uma moldura em torno ao que é retratado no centro. Às vezes, o centro é colorido e o entorno branco e negro. Às vezes, é o contrário. As obras com essas duas variações são as que mais me interessaram na exposição. Em algumas, a moldura colorida causava a impressão de ter adquirido a textura de porcelana chinesa.

O título de uma das obras, Ubu no Extremo-Oriente, chamou minha atenção. Quando meus irmãos e eu éramos crianças, na Bélgica justamente, uma das brincadeiras era interpretar papéis da peça Ubu rei, de Alfred Jarry. Mas a maneira como o papel sobre tela, aos meus olhos, parecia tornar-se outro material é o que realmente me fez passar alguns minutos diante do quadro.

Outra obra, O Mar Negro, é homenagem ao pai, refugiado russo oriundo da Crimeia. O catálogo fala em “tristeza e luto”, mas não é isso o que vi. Pensei apenas na beleza do contraste entre as cores vivas, enérgicas da moldura, onde o azul e o vermelho predominam, e o preto do mar e do céu no centro.

Desde a infância, noites estreladas me fazem pensar, sem melancolia, na vastidão do universo e na pequenez das coisas humanas. Também me dão a noção de continuidade do homem ao longo da História. O mesmo céu que vemos, todos vêm desde o início de tudo. Pensar nisso pela primeira vez, aos oito ou nove anos, ao olhar para um céu de verão onde as estrelas eram nítidas — e lembro bem da ocasião e onde eu estava —, foi uma revelação intimidadora. Paradoxalmente, houve também o sentimento de paz em saber que tudo o que jamais aconteceu ao longo dos séculos, dos milênios, com absolutamente todos os seres humanos, aconteceu aqui, sob essa mesma arcada infinita, no mesmo espaço onde, temporariamente, vivemos nós. A noite silenciosa, deduzi naquela ocasião, continha os mistérios mas também as explicações da vida.

Quanto ao mar no quadro de Alechinsky, não me fez pensar em Crimeia ou tormentas, “tristeza e luto”, mas antes em um convite a alguma viagem, longe de guerras, da política e das reviravoltas humanas. Por aqueles dias, eu observava, pela imprensa europeia, a erosão acelerada da aliança transatlântica, na qual o termo “aliança” deve ser entendido como a complacente e cômoda subordinação da Europa ao poderio americano. Pensava já em escrever a respeito para minha coluna quinzenal no jornal Estado de Minas, o que viria a fazer poucos dias depois, durante o voo Lisboa-Luanda. O mundo por onde eu passeava na mostra da Fundação Boghossian abria um hiato nesse momento de perplexidade sobre o que o futuro próximo nos reserva.

As duas outras obras frente às quais mais me demorei são antagônicas, pelo contraste entre a riqueza de significados em um caso e a simplicidade no outro.

A tela Oitava, segundo Alechinsky, pode “evocar uma estrela, uma oitava, uma mandala…”. A mim, causou um impacto puramente visual, diante do qual a definição do que é representado perde importância. Os círculos pretos rodam em um movimento próprio.

Recordei uma conversa que tivera duas semanas antes, ainda em Kuala Lumpur. O sultão de Perak, Nazrin Shah, que será o próximo rei da Malásia, oferecera-me um jantar de despedida. Naquela noite, comentei com dois dos amigos presentes que a previsibilidade do clima malásio — há sol, calor e chuva todo dia, e a temperatura é sempre em torno a 32 graus — me agradava. Os dois me disseram que sentiam falta das quatro estações, pois com elas “sente-se o tempo passar”. Retruquei que eu gostava da sensação de suspensão do tempo causada pela homogeneidade do clima ao longo do ano, dia após dia, na Malásia.

Os círculos e os traços de Alechinsky parecem saltar ao chão, ou intimar-nos a mergulhar no quadro. Oitava é uma recordação de que há atividade e movimento por toda parte, inclusive e sobretudo em nós mesmos. Não precisamos de indicações externas para ver o tempo passar.

Seus traços sinuosos podem, à primeira vista, parecer abstratos. Olhando atentamente, porém — e Ubu no Extremo-Oriente e Oitava são bons exemplos — notamos figuras humanas ou humanoides aparentemente mascaradas. O catálogo não diz, mas é sabido que uma das influências sobre o artista é o pintor belga James Ensor. Personagens portando máscaras são típicas de Ensor. Há ao menos três em Oitava, duas delas relativamente nítidas, na metade inferior do quadro, uma do lado esquerdo e outra do lado direito.

Já Material mínimo poderia ser considerado um autorretrato surrealista. O artista desenhou seus instrumentos de trabalho: pincel, tinteiro, folha de papel e óculos. Desde 1965, Alechinsky pinta ou desenha sobre folhas de papel colocadas no chão. Na década de 1980, comentou que usa um pincel japonês, que recebeu de presente do calígrafo Morita Shiryu, “na plataforma da estação de Kyoto”, na única vez em que viajou ao Japão, em 1955. O papel é depois afixado a uma tela. A obra de Alechinsky é geralmente vista como contendo elementos de caligrafia oriental.

O pincel é constituído de “nove centímetros de pelos de cabra, inseridos em dezenove centímetros de bambu de primeira qualidade”. É segurado com a mão esquerda, ficando as tigelas com as cores na mão direita do artista. Não está claro no catálogo se o pincel que utiliza hoje ainda é o mesmo recebido de Morita Shiryu. Em caso afirmativo, sua vida útil seria excepcionalmente duradoura e ele ganharia uma dimensão quase mítica.

Precisei pôr fim à viagem que a exposição me proporcionava. Estava já atrasado para minha visita, às cinco, ao ateliê de um amigo, outro artista belga, Fabrice Samyn.

No dia seguinte, de manhã, o voo de Bruxelas para Lisboa atrasou noventa minutos. Passei a demora de uma hora e meia, dentro do avião, pensando sobre minha vida familiar. Em Bruxelas, ficavam minha filha e meu genro. À minha espera em Lisboa estavam Titina, a mais afetuosa das irmãs, e vários amigos que eu não via há muito tempo. Um deles viria me ver de Roma, no fim de semana. No ponto final da viagem, cinco dias depois, em Luanda, eu reencontraria minha mulher.

Ao amigo em Roma, porém, escrevi: “Meio triste no avião, já com saudades da Julia”. Era impossível, de fato, deixar de pensar que, mais uma vez, eu estava rumo a um continente que estabeleceria grande distância física entre nós.

Ótima crônica

Abs

Chicô Gouvêa – Arquitetura

Rua dos Oitis, nº 40 – Gávea

CEP.: 22451-050 – Rio de Janeiro – Brasil

Tel: +55 21 2274-2080

CurtirCurtido por 1 pessoa

Querido Chicô, obrigado 🙏🙏🙏

CurtirCurtir

Adoro ler seu textos, por alguns instantes me sinto transportada para esses lugares tão especiais e em todos eles há um toque mágico, um olhar muito particular, diria um olhar de beleza e um ângulo novo de interesse para coisas que eu talvez não reparasse. Fico com muita vontade de conhecer ou de retornar a esses lugares. Muito obrigada

CurtirCurtido por 1 pessoa

Obrigado eu por essa mensagem tão simpática 👍

CurtirCurtir

Obrigada pela linda viagem, pelo aprendizado sobre pintores que não conhecia e pela sincera e expontânea manifestação sobre sentimentos corriqueiros, mas verdadeiros!Enviado do meu iPhone

CurtirCurtido por 1 pessoa

Muito obrigado

CurtirCurtir

Prezado Ary Quintella, Que alegria receber este seu “retorno” aos textos ‘mergulhos culturais, sentimentais e filosóficos’ de que tanto gosto! Eles sempre, sempre acrescentam algo interessante e instigante. Neste belo texto O pincel japonês conheci um ‘novo’ artista, interessantíssimo e, o mais curioso, uma construção Art Déco que me transportou para minha cidade natal, Goiânia, a capital do estado de Goiás, projetada na década de 1930 nesse estilo tão sóbrio e despojado. Veja o palácio do governo, o palácio das Esmeraldas https://www.ipatrimonio.org/goiania-palacio-do-governo/#!/map=38329&loc=-16.68114799999999,-49.256221000000004,17, se não se parece com o da fundação Boghossian?! Claro que isso me transportou no tempo afetivo, mais uma das magias de seus belos textos. Abraços, e boa sorte no grande continente!! Nádia

CurtirCurtido por 1 pessoa

Parecido mesmo!

CurtirCurtir

Muito obrigado pela mensagem tão amistosa 👍

CurtirCurtir

Você é um grande professor!! Sempre aprendo muito com você que apresenta informações interessantes e raras! Um abraço e muito obrigada!

CurtirCurtido por 1 pessoa

Muito obrigado 🙏

CurtirCurtir

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Sent from my iPhone

CurtirCurtido por 1 pessoa

🙏🙏🙏

CurtirCurtir

Texto lindo, inspirado( mais um!). Amei. Um grande abraço.Enviado do meu iPhone

CurtirCurtido por 1 pessoa

Obrigado por escrever 🙏

CurtirCurtir