No final de junho, em Luanda, foi inaugurado o novo edifício da embaixada da China. É um prédio colossal e funcional. Conheço muitas das embaixadas brasileiras. Nenhuma lhe pode ser comparada, em termos de área.

Na recepção de inauguração, o embaixador da China mencionou haver em Angola quatrocentas empresas chinesas e investimentos de seu país da ordem de 25 bilhões de dólares. São números impressionantes. O embaixador anunciou que o objetivo da China, agora, é passar a cooperar com Angola em áreas novas e novíssimas, como energias renováveis e inteligência artificial.

E justamente, em um pátio externo, havia demontrações do avanço tecnológico chinês. Um carro elétrico superinteligente, com modelo avançado de integração digital, chamava a atenção dos convidados. Não tanto a minha, porque considero automóveis apenas máquinas úteis. Alguém ao meu lado, mais entusiasmado, comentou: “É o tipo de carro que pode andar e estacionar sozinho”.

Notei um grupo fazendo círculo. Aproximei-me. No centro, um robô humanóide tagarelava, feliz, em português. Respondia sem hesitação a qualquer pergunta, dialogava com serenidade, em tom amistoso. Despertava curiosidade e provocava sorrisos nos convidados. Falei “boa noite”. Ele se virou, veio até mim, estendeu-me a mão. Apresentou-se. Seu nome era Mateus. Conversamos. Perguntei como estava, o que achava de Luanda, se suportava bem o clima seco e invernal desta época do ano, conhecido como cacimbo.

Quem imagina a África subsaariana como um continente de clima sempre quente se engana. Como no Sul e no Sudeste do Brasil, o termômetro tem caído em Luanda, sobretudo à noite. Ao longo do dia, fica agradável, mas pode haver vento gelado. Lembro as temperaturas que durante anos seguidos vivenciei, em julho, na Zona da Mata em Minas Gerais.

Mateus revelou-se um verdadeiro diplomata. Respondia às minhas perguntas com educação e de forma a agradar a qualquer um dos presentes que escutavam nosso diálogo. Podia ser um humanóide mas, ao contrário de muitos humanos, não demonstrava qualquer propensão à violência, à agressividade, à ironia ferina.

Algo porém me intrigava, a sua forma de falar. Perguntei-lhe: “Você é brasileiro?”. Ele se surpreendeu, não confirmou nem negou. Reagiu indagando por que eu pensava aquilo. Expliquei que o seu sotaque parecia o de um compatriota. Na verdade, era um nítido sotaque do norte do Paraná ou interior de São Paulo. Sempre diplomático, rodeado de autoridades angolanas que ouviam a nossa conversa, e não querendo ferir nenhuma sensibilidade, Mateus retrucou, amavelmente, que seu português era “neutro” e não podia ser atribuído a uma nacionalidade específica. A essa altura, minha mulher, que é curitibana, juntara-se ao grupo onde o diálogo transcorria. “Você tem certeza de que não é de Guarapuava?”, perguntou ao robô.

Despedimo-nos de Mateus para ir ao salão onde o bufê era servido. Enquanto alguns convidados se dirigiam diretamente às mesas carregadas de pratos da culinária chinesa, passeamos pela sala. Canais de televisão iam de uma a outra autoridade local. Um ministro explicava à imprensa que o comércio bilateral, em 2024, atingiu o volume de 24 bilhões de dólares, sendo a China o maior parceiro comercial de Angola e principal investidor estrangeiro no país, excluindo-se o setor petroleiro, onde ainda predominam França, Estados Unidos e Reino Unido. Ouvimos outro ministro declarar exatamente o que estávamos pensando: “Um país que constrói uma embaixada deste tamanho é porque veio para ficar, porque confia no futuro de Angola”.

Poucos dias depois, viajei de férias por uma semana, para fazer em Singapura, no Festival de Arquitetura, uma palestra sobre Roberto Burle Marx, tema de que tratei em coluna anterior, “O espaço do diplomata”. Tanto na escala em Kuala Lumpur como em Singapura, ouvi de meus amigos asiáticos a pergunta “Que tal Angola?”. Essa é uma indagação natural quando revemos alguém com quem convivíamos e que partiu para um país que não conhecemos.

Se há algo que os países do Sudeste Asiático compreendem bem, é o peso geopolítico, a eficiência, a objetividade da China, sua vizinha. Considerei, assim, que a maneira mais ilustrativa para definir Angola junto aos meus interlocutores malásios e singapurenses seria mencionar a dimensão da presença chinesa, os investimentos, a sua nova embaixada em Luanda, o número de empresas, o volume de comércio. Ouvindo-me desfiar esses dados, entenderam meus amigos a importância que a China atribui à África e, neste caso mais especificamente, a Angola.

De regresso da Ásia, jantei na casa do embaixador da China. Sondei quantos diplomatas trabalham na embaixada. São 28, sem contar o proprio embaixador e o numeroso pessoal de apoio. De novo, nenhuma embaixada brasileira é tão grande, em termos de pessoal diplomático.

Perguntei por Mateus. Respondeu o embaixador que ele já estava de volta à China. Entendi então plenamente o sentido da celebração pela inauguração da embaixada. Ao contrário do que podem pensar os inocentes ou os maldizentes, uma recepção diplomática nunca é apenas uma festa. É sempre mais uma ocasião de atingir um objetivo político.

O novo prédio demonstrara para os angolanos e para o corpo diplomático estrangeiro como a China vê Angola. Esclarecera que este não é um país banal para a diplomacia chinesa, mas constitui uma ambiciosa aposta no futuro. Ao mesmo tempo, o carro superinteligente e o robô haviam sido uma evidência palpável, para os convidados, do avanço tecnológico, da modernidade da China. Provaram, se é que isto ainda era necessário, que a intenção chinesa de participar do desenvolvimento econômico de Angola é baseada em uma capacidade real, não em promessas insustentáveis.

Deduzi que, de fato, a presença de Mateus na embaixada já não era necessária. Sua curta missão diplomática em Luanda pudera ser concluída. Fora eficazmente cumprida.

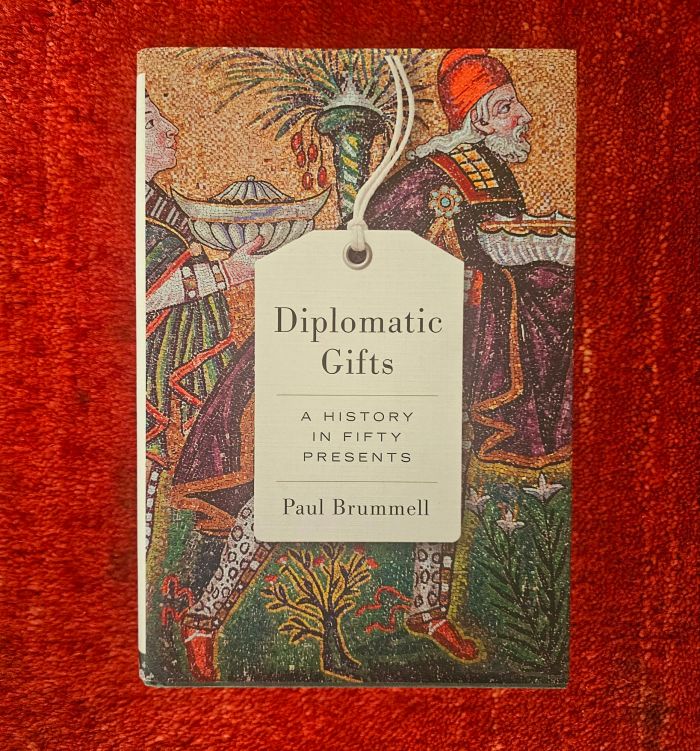

Mateus na embaixada da China.

Essa é a minha coluna no jornal Estado de Minas publicada ontem, 30 de agosto.

Para ler minhas colunas anteriores no Estado de Minas, clique nos links abaixo:

Botas diplomáticas, 17 de agosto

O embaixador decapitado, 2 de agosto

O espaço do diplomata, 19 de julho

Cenários do poder, 5 de julho

Memória diplomática, 21 de junho

Batuque na cozinha, 7 de junho

Um Brasil consciente e forte, 24 de maio

Retrato de família, 10 de maio

Benção apostólica, 26 de abril

O presente malásio, 12 de abril

Eterna cobiça, 29 de março

Grandes diplomatas, 15 de março

Consternação europeia, 1º de março

Da Pampulha para Kuala Lumpur, 15 de fevereiro

Tempos de incerteza, 1º de fevereiro

O ponto de inflexão nas relações entre Brasil e Malásia, 18 de janeiro