“Belém é a cidade principal da Polinésia. Mandaram vir uma imigração de malaios e no vão das mangueiras nasceu Belém do Pará”. Assim brincava Mário de Andrade em maio de 1927, enquanto ia descobrindo a Amazônia com a riquíssima Olívia Guedes Penteado, a “Rainha do Café”, como ele diz, no que era então, para sulistas, uma viagem rara. Deslumbrou-se com a cidade. Fora a queixa do calor — calor também sentido, agora em novembro, pelos participantes da Conferência do Clima, a COP30 — todos os seus comentários são afetuosos: “Belém foi feita para mim e caibo nela que nem mão dentro de luva”. Depois de dois meses subindo os rios amazônicos, volta à capital do Pará no final de julho, no longo caminho de regresso a São Paulo. Suspira: “Belém gostosíssima, a milhor coisa do mundo”. No último dia, em 1º de agosto, resume: “nunca na minha vida encontrei uma cidade que me agradasse tanto” e “passei em Belém os melhores dias de minha vida, inesquecíveis”.

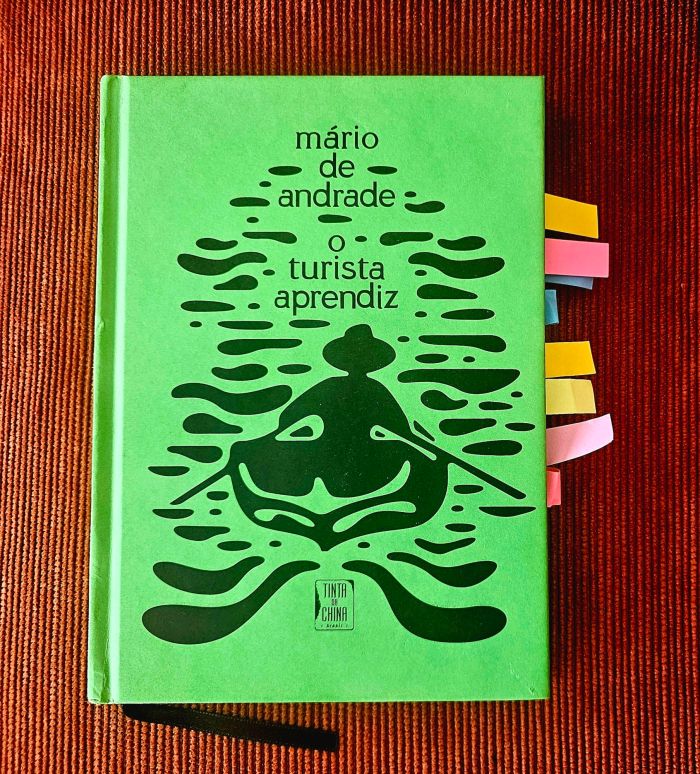

Garimpo as frases acima na mais recente edição de O turista aprendiz, de 2024, organizada por Flora Thomson-DeVeaux, que também traduziu para o inglês esse livrinho delicioso. O nosso poeta, um dos maiores intelectuais do país, foi ainda mais direto em uma carta a Manuel Bandeira de junho de 1927, enviada depois da primeira passagem por Belém. Escreve ao amigo: “Quero Belém como se quer um amor. É inconcebível o amor que Belém despertou em mim”. “Meu único ideal de agora em diante”, diz ele, “é passar uns meses morando no Grande Hotel de Belém. O direito de sentar naquela terrasse em frente das mangueiras tapando o Teatro da Paz, sentar sem mais nada, chupitando um sorvete de cupuaçu, de açaí”.

Duas vezes estive em Belém. Na primeira, viajei de férias com minha irmã, quando éramos estudantes; na segunda, minha mulher e eu, ainda namorados e alunos do Instituto Rio Branco, fizemos uma viagem à Amazônia com os colegas, naquilo que era, naquela época, parte da formação na academia diplomática. Lembro bem do impacto sentido com a descida do rio Amazonas, de Manaus a Belém. É preciso viver essa experiência para ter a noção do que significa ser brasileiro, perceber a imensidão daquele rio e a imensidão do país. Como Mário de Andrade, também eu tomei ali pela primeira vez um sorvete de cupuaçu, na calçada, olhando para a fachada do Teatro da Paz.

Além de me fazer reler, em Luanda, O turista aprendiz, o noticiário sobre a COP30 me levou de volta a um filme de Bruno Murtinho, Amazônia Groove, lançado em 2018. Foi há dois anos que tomei conhecimento desse documentário sobre a variedade da produção musical no Pará. Querendo em 2023 realizar, pela primeira vez, um Festival de Cinema Brasileiro em Kuala Lumpur, decidi apresentar ao público malásio uma retrospectiva de Kleber Mendonça Filho. Tive a sorte de contar na Malásia com uma equipe excepcionalmente competente, inclusive meu colega Marcelo Hasunuma, que me ajudou a montar o Festival do zero, por ser uma iniciativa inédita. Foi ele quem me convenceu a incluir na programação, além de filmes do diretor recifense, também Amazônia Groove para inaugurar o Festival.

Na sessão de abertura, o convidado de honra foi o ministro de Turismo, Indústria Criativa e Artes Cênicas do estado de Sarawak, Abdul Karim bin Rahman Hamzah. Sarawak, situado na ilha de Bornéu, ocupa uma área equivalente à da Inglaterra. Produz 30% do petróleo malásio e preserva a maior cobertura de floresta nativa no país. Suas importações de produtos agropecuários são supervisionadas por serviços próprios, independentes dos da Malásia continental. Sentado ao meu lado, o ministro Abdul Karim viu na tela igarapés, a floresta, populações ribeirinhas, o Ver-O-Peso. Tomou conhecimento de estilos musicais como carimbó e tecnobrega. Ouviu o violão de Sebastião Tapajós tocar no Teatro da Paz e Dona Onete cantar “Banzeiro” em um barco. Em O turista acidental, leio que a palavra significa “movimento agitado das águas, quando o navio passa e deixa a esteira violando a mansidão do rio”.

Ao terminar o filme, o ministro virou-se para mim e exclamou, surpreso: “A Amazônia lembra demais Sarawak!”. Se eu tivesse relido Mário de Andrade antes do filme, teria citado a Abdul Karim a brincadeira de que Belém fora fundada por malaios.

A realização da COP30 em Belém gerou críticas, por causa do custo da hospedagem. Não consigo imaginar, porém, onde mais, no Brasil, a reunião poderia ter acontecido, pelo peso simbólico daquela cidade, situada na vasta desembocadura do rio Amazonas. Como disse ao início da reunião o presidente Lula, nas duas semanas seguintes Belém seria “a capital do mundo”, ajudando a mostrar que a Amazônia é uma realidade, e não uma abstração.

Mário de Andrade, então com 33 anos, conta que, em Porto Velho, explicou a um interlocutor local que ele e seus companheiros de viagem “éramos um grupo de amigos paulistas, curiosos de conhecer outros brasis, pela vaidade ou ventura de conhecer coisas”. Assim é nosso país, composto de tantos “brasis”, que apenas parcialmente conseguimos percebê-lo.

Como o poeta há cem anos, muitos dos 56 mil participantes da COP30 terão se apaixonado por Belém. Preparo estas palavras na reta final da Conferência, e os delegados estarão partindo quando elas forem impressas. Um primo mineiro, que participou na primeira semana, me escreve: “Gostei de Belém, gostei da COP. O saldo é positivo. No meu último dia, passeei um pouco pela cidade, foi ótimo. Talvez eu nunca tivesse ido lá se não fosse a COP”.

Afinal, uma conferência internacional serve também para isto: para revelar a multiplicidade de “brasis” não somente aos estrangeiros, mas também a nós brasileiros.

Coluna publicada no Estado de Minas ontem, 22 de novembro

Algumas de minhas colunas anteriores no Estado de Minas:

O casamento em Berdichev, 8 de novembro

As pedras do Louvre , 25 de outubro

O Sudeste Asiático e suas verdades, 11 de outubro

Cem anos na Ásia do Leste, 27 de setembro

O embaixador decapitado, 2 de agosto

O espaço do diplomata, 19 de julho

Um Brasil consciente e forte, 24 de maio

O presente malásio, 12 de abril

Grandes diplomatas, 15 de março

Da Pampulha para Kuala Lumpur, 15 de fevereiro

O ponto de inflexão nas relações entre Brasil e Malásia, 18 de janeiro