Hall dos Ministros, Palácio Itamaraty, Rio de Janeiro

Minha coluna quinzenal no jornal Estado de Minas publicada ontem, 24 de maio:

Meu pai, também Ary Quintella, entrevistou em 1970 o político mineiro Afonso Arinos de Mello Franco. A conversa aconteceu na casa de Botafogo, na rua Dona Mariana, onde o ex-ministro das Relações Exteriores morava e que ainda existe, e onde eu mesmo estive quando ela servia de sede ao centro de pesquisas Brics Policy Center.

Naquele mesmo ano de 1970, meu pai conduziu entrevistas com diversos autores brasileiros para o suplemento literário do Jornal do Commercio carioca. Algumas foram publicadas, outras não. Ignoro as razões para a seleção final, ou mesmo para a escolha dos escritores. As conversas realizadas com Rachel de Queiroz e Mário Palmério, outro mineiro, viraram referência e são sempre citadas por estudiosos de suas obras.

A longa entrevista com Afonso Arinos, que eu saiba, nunca veio a público. Apenas em 2019, vinte anos após a morte do meu pai, preparando-me para partir como embaixador na Malásia, descobri, classificando seus documentos, uma pasta contendo a transcrição de todas as entrevistas. O diálogo com Afonso Arinos chamou minha atenção, talvez por vício profissional, já que o senador foi chanceler em dois períodos, de fevereiro a agosto de 1961 e de julho a setembro de 1962, que integram o que viria a ser conhecido como Política Externa Independente.

Há muito a saborear no diálogo, por causa da cumplicidade entre entrevistado e entrevistador. Meu pai explica sobre seu interlocutor: “Sua fala é tranquila e sem vacilações: absoluta sinceridade, que espouca decididamente”. Afonso Arinos comenta ter sido colega de classe no Colégio Pedro II de meu avô, o matemático, também Ary Quintella.

Um dos temas mais presentes é Guimarães Rosa. Discutem sua personalidade, seu “método de composição”. O autor de Grande Sertão: Veredas sentara-se, um dia depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras — quando fora saudado por Afonso Arinos — e um dia antes de morrer, na mesma poltrona na varanda da casa na rua Dona Mariana de onde meu pai conduzia o diálogo. “Guimarães Rosa gostava dessa aí”, diz o político mineiro, apontando a poltrona, e meu pai, que então apenas iniciava sua carreira literária, comenta com o leitor: “sinto um arrepio ao longo da espinha”. Recorda Afonso Arinos que “Rosa era de uma amabilidade exuberante, implacável, minuciosa, que nos obrigava a tomar cuidado para não lhe causar nenhuma decepção”.

Casa de Afonso Arinos na rua Dona Mariana, Botafogo, Rio de Janeiro

A conversa flui, passando da literatura brasileira para a francesa, e incluindo Jânio Quadros, Che Guevara e o Papa João XXIII. Sobre a Lei Afonso Arinos, de 1951, primeira norma no Brasil contra o racismo, o político declara ter sido “a mais importante realização da minha vida parlamentar”. Afirma que sempre se dedicou à política “com esmero, por uma questão de decoro e consciência, mas sem paixão”. Famoso pela capacidade oratória, admite: “se de fato eu tivesse no coração aquela paixão que demonstrava em minha voz quando fazia discursos violentos, eu já teria morrido há muito tempo”. Meu pai pergunta: “Era simulação?”, e ele responde: “não era simulação, mas a consciência de uma representação. Aliás, é a primeira vez que digo isso com tal franqueza”.

Há momentos de indagação filosófica: “esse problema de fixação no tempo, Ary, é coisa que todos nós nos consultamos permanentemente: quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos? Não há ninguém que tenha um pouco de capacidade de se demorar dentro de si mesmo que não esteja sempre perseguido por essas ideias”. Meu pai faz uma pergunta difícil e pertinente, considerando o ano em que se realiza a entrevista: “Não se sente frustrado ao dar aulas de direito constitucional?”.

Indagado sobre “sua melhor experiência como chanceler”, Afonso Arinos responde: “ela se situa fora do Ministério, depois que o deixei. Durante todo o período em que fui ministro, só encontrei resistências, incompreensões e obstáculos às minhas ideias”. Só depois suas tentativas de “viabilizar a afirmação da personalidade nacional” viriam a ser aceitas. Não sente saudades do Itamaraty, “pelas injustiças” que sofreu, “de ataques feitos por interesses escusos”.

Em um de seus livros de memórias, Planalto (1968), o político estende-se sobre esse assunto e nota que a hostilidade não vinha somente do empresariado ou da imprensa. “Tudo aquilo que podia representar cultura, inteligência, independência, trabalho, nacionalismo não existia para a maior parte do grupo dominante do Itamaraty”, escreve, e condena a “frivolidade condecorada” de diplomatas. Mesmo um senador ilustre, patrício, destacado político conservador não conseguiu que seus objetivos de “criação daquela imagem de um Brasil consciente e forte” fossem aceitos.

Um tema candente no Brasil, desde a década de 1950, era o das colônias portuguesas na África, em relação ao qual o Brasil, até a presidência de Jânio Quadros, se alinhava às teses portuguesas. A mudança de orientação a partir de 1961, diz Afonso Arinos a meu pai, constituiu uma das principais razões das críticas que recebeu como chanceler, ao ser acusado de não guardar “a tradição da fraternidade luso-brasileira”, e lembra: “nós somos o maior país africano do mundo”. Avalia que o Brasil, embora não sendo “uma grande potência”, é “uma grande nação” e “deve e pode” contribuir “como força decisiva no sentido da paz mundial”.

Como conclusão da entrevista, declara o ex-chanceler: “o grande problema da humanidade é a paz” e lamenta-se com meu pai: “nós poderemos assistir durante toda a nossa vida a essa sucessão monótona de tragédias, limitadas a tais ou quais regiões do planeta, e que desencadeiam brutalidades que não poderemos jamais compreender”.

É desconsolador saber que, desde 1970, nada mudou.

Para ler minhas colunas anteriores no Estado de Minas, clique nos links abaixo:

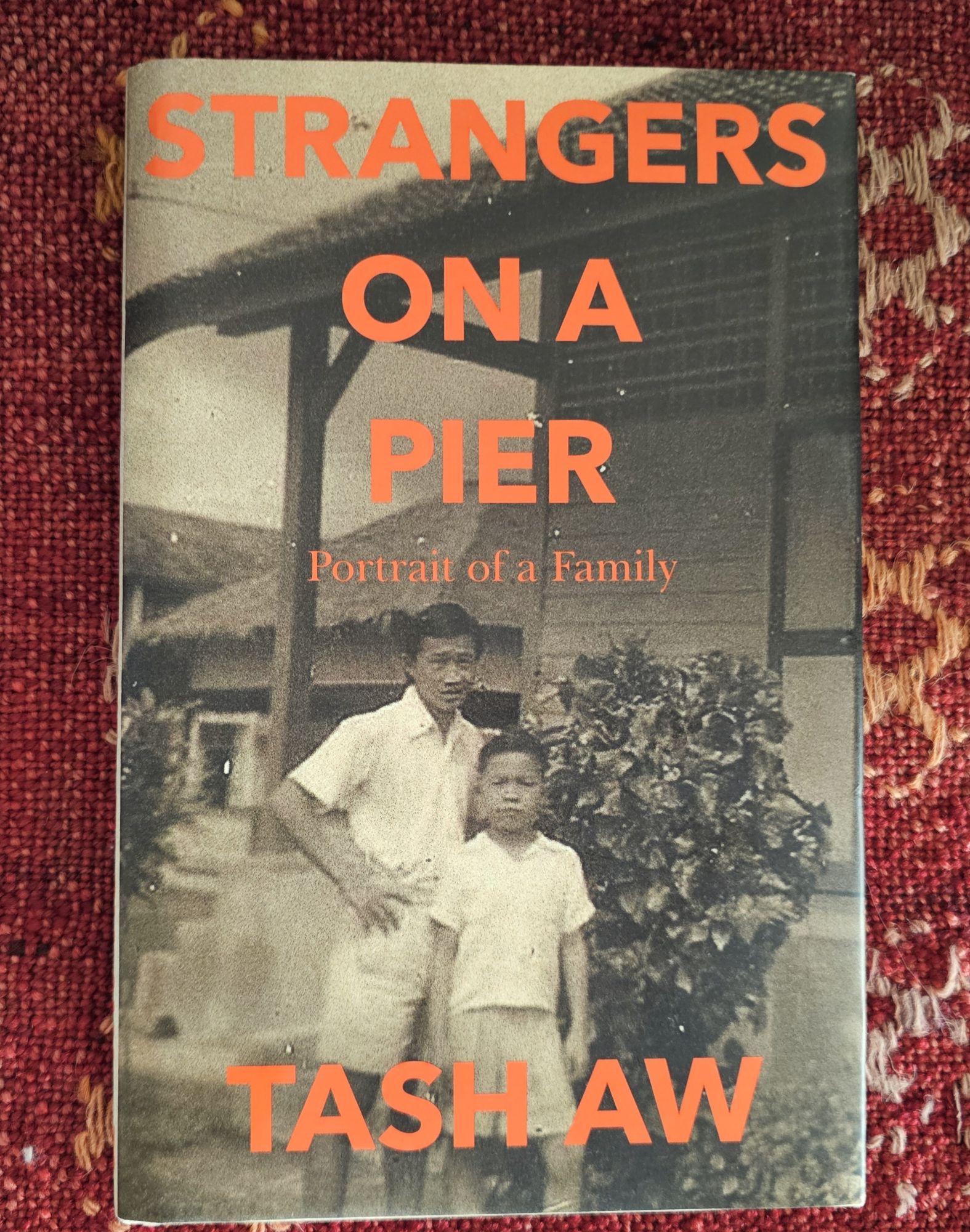

Retrato de família, 10 de maio

Benção apostólica, 26 de abril

O presente malásio, 12 de abril

Eterna cobiça, 29 de março

Grandes diplomatas, 15 de março

Consternação europeia, 1º de março

Da Pampulha para Kuala Lumpur, 15 de fevereiro

Tempos de incerteza, 1º de fevereiro

O ponto de inflexão nas relações entre Brasil e Malásia, 18 de janeiro