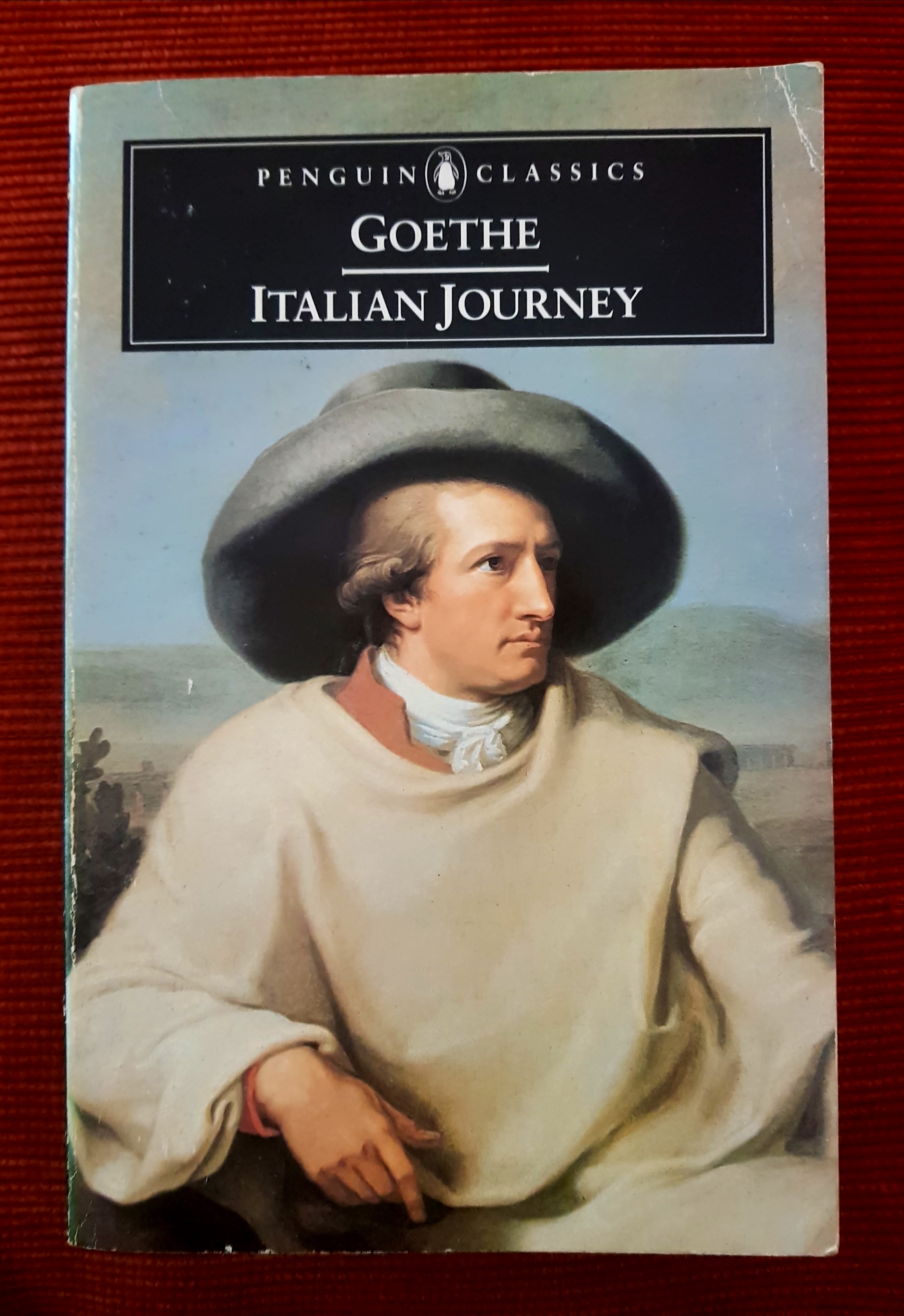

Ao chegar a Roma pela primeira vez, em 1786, aos trinta e sete anos, Goethe escreveu: “Todos os sonhos da minha juventude ganharam vida”. Visitando sua casa natal em Frankfurt, em 2013, constatei que o interior havia sido decorado pelo pai do escritor com gravuras representando Roma. Após um ano e meio viajando pela Itália, Goethe precisou partir, em abril de 1788. Triste, pensou em Ovídio, “o poeta que também foi obrigado a se exilar e a abandonar Roma, em uma noite enluarada”:

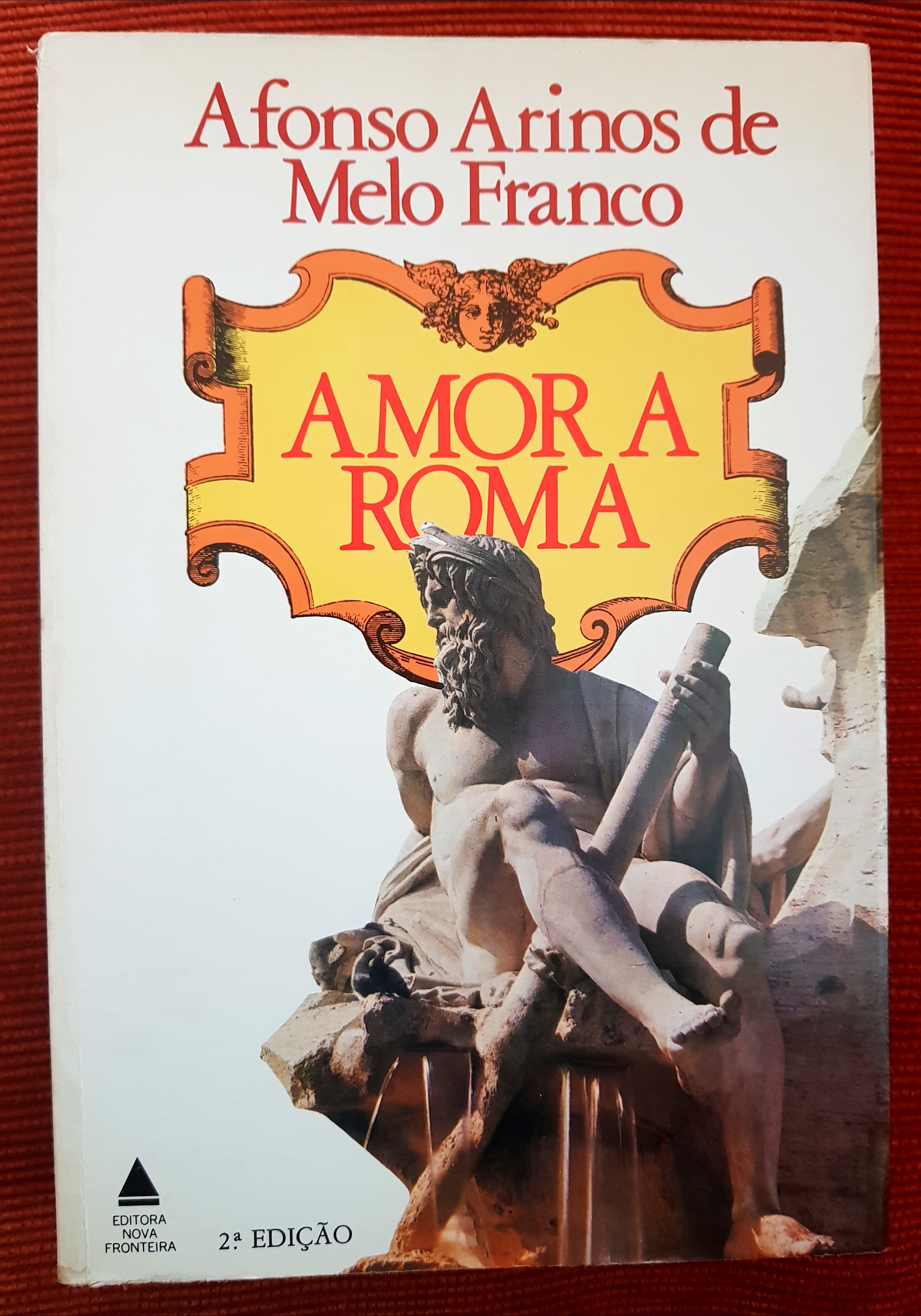

Em abril de 1925, o futuro Senador e Chanceler do Brasil Afonso Arinos de Melo Franco visitou Roma pela primeira vez, aos dezenove anos de idade, sem saber que um dia seu nome estaria ligado ao de um período destacado da diplomacia brasileira, o da Política Externa Independente. Em 1982, publicaria um belo volume, Amor a Roma — belo palíndromo — que é ao mesmo tempo livro de recordações, história de Roma, relato de viagem e ensaio literário, pois ali discorre sobre escritores que, como ele, se deixaram fascinar pela cidade. Meu exemplar de Amor a Roma foi presente que ganhei de um amigo, aos vinte e quatro anos:

Quando ganhei o livro, eu já conhecia bem Roma, pois lá estivera pela primeira vez quatro anos antes, e havia regressado em duas ou três outras oportunidades. Desde então, não me canso de voltar. A cada vez, é a mesma surpresa de que possa no mundo existir um lugar assim. A cada vez, é a mesma estupefação diante daquele esplendor. Afonso Arinos, ao descrever o que seria o amor a Roma — considerado por ele “fecundo encantamento” — ensina que “o amoroso de Roma não se transfere para dentro da Cidade, antes transfere a Cidade para dentro de si”.

Como Afonso Arinos, cheguei a Roma pela primeira vez trazendo “no bolso um livro de Stendhal”. Ele não nos diz qual. Terá sido Promenades dans Rome, clara inspiração para Amor a Roma? No meu caso, foi Chroniques italiennes, e sobre isso já escrevi em Papai Noel e a amizade.

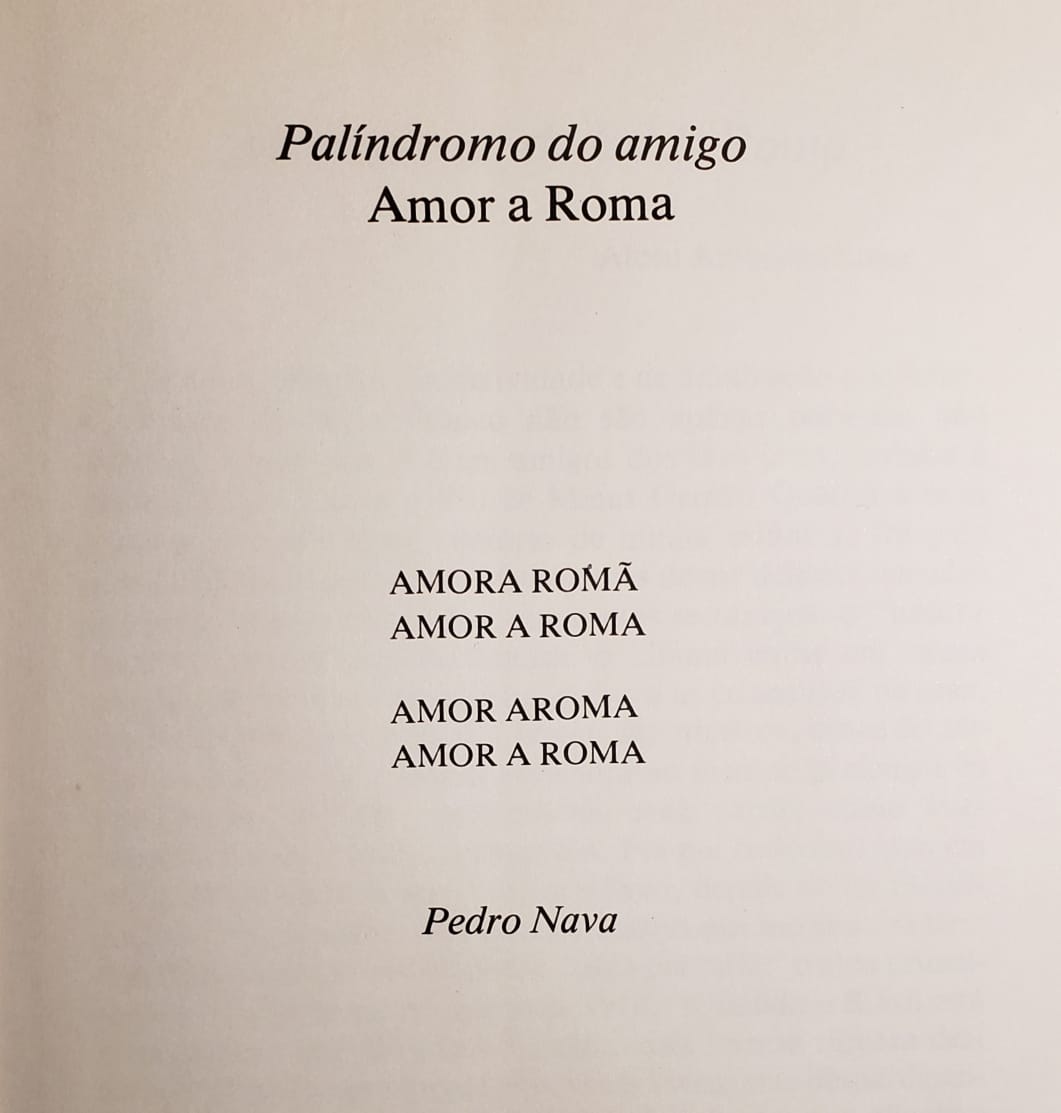

Foi em Roma, no Campo dei Fiori, que, pela primeira vez, em 2013, descobri as virtudes do suco de romã feito na hora. Pedro Nava criou para Afonso Arinos um “Palíndromo do amigo”:

Afonso Arinos detém-se sobre a figura do poeta Joachim Du Bellay (1522-1560), que viveu em Roma de 1553 a 1557, mas não cita o verso de Du Bellay que mais me marcou, desde que primeiro o li em uma coletânea de poesia francesa que recebi de meus pais, na infância:

O poema, iniciado com o célebre verso “Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage”, permite a Du Bellay declarar a saudade de sua terra natal, Liré, na província de Anjou, e dizer que gosta mais de lá do que do Monte Palatino: “Plus mon petit Liré que le mont Palatin”:

Já criança, sem nunca ter ido a Roma — mas sim ao Anjou, embora não a Liré — eu ficava intrigado: como era possível uma aldeia de nada no interior da França (2.494 habitantes em 2010) carregar mais peso em um coração do que o Monte Palatino, onde Roma começou e onde moraram Augusto e muitos Imperadores, que lá construíram seus palácios? Isso, porém, foi só até eu começar a pensar nos morros na fazenda de meu avô, na Zona da Mata em Minas Gerais.

Em julho, minha filha e eu passamos um fim de semana em Roma. No domingo de manhã, fomos passear a pé, com uma amiga, pelo Campo dei Fiori e seu mercado. Tenho um fraco por feiras ao ar livre. Costumam ser lugares onde se sente o pulso de uma cidade, ouvem-se conversas de todo tipo à nossa volta, e as frutas e os legumes parecem deliciosos. Mercados trazem-me ecos de contos de As Mil e Uma Noites, uma de minhas leituras prediletas na adolescência. Frequentemente, perambulando por quiosques de frutas, mel, nozes, ervas e condimentos, penso nas aventuras do Califa Haroun-al-Rachid em Bagdá.

Tenho no meu celular fotos tiradas no Campo dei Fiori em diferentes viagens. As minhas prediletas são estas duas, de outubro de 2013:

Quem será esse casal elegante, parado em pleno mercado? Nunca saberei, e fica a curiosidade. Penso frequentemente nessa foto, no momento em que a tirei, e nas vidas que ela revela.

Quando publiquei no Facebook a foto acima, uma amiga que então morava em Roma, criou-se em Portugal e é uma purista do idioma me escreveu: “comprei orégano a esse homem ontem!”.

Na foto abaixo, de julho de 2017, conto ao menos dez variedades de tomate no diminuto espaço:

Apesar do nome poético e da beleza arquitetônica, o Campo dei Fiori é também o local onde, no passado, aconteceram execuções públicas. Em 1600, o dominicano Giordano Bruno foi aqui queimado vivo pela Inquisição por, entre outras coisas, acreditar na existência de diversos sistemas solares. No centro, mesmo local onde ocorreu o suplício, há hoje um monumento em sua homenagem:

O mercado se desenrola ao pé e ao redor da estátua. Como tantos lugares em Roma, a praça soma o belo ao prosaico:

O nome do cinema é uma referência ao Palazzo Farnese, ali perto, sede da Embaixada da França.

No mês passado, ao chegarmos à praça, Julia, nossa amiga e eu tomamos um suco de romã. Pouco depois, tendo chegado ao último quiosque, ouvimos o vendedor, nascido em Bangladesh, nos dizer: “I can change your life”. Sorrimos e seguimos adiante, pelas ruas da vizinhança. Aquilo, porém, ficou me martelando. Meia-hora depois, pedi que voltássemos ao estande:

Perguntei como ele poderia mudar nossas vidas. A resposta nos frustrou: “Fazendo vocês beberem um suco destas laranjas muito especiais. Laranjas darão às suas vidas mais energia, mais saúde”. Aceitamos. Tomamos cada um o seu copo de suco. A laranja era de fato excepcional, mas fiquei decepcionado. Isso era tudo bem banal. Esperava mais; talvez, a revelação do mistério da vida. O vendedor havia feito propaganda enganosa.

Tomado o suco de laranja, perguntei à nossa amiga se conhecia o Palazzo Spada, ali perto. Julia, eu sabia, nunca estivera lá. Diante da resposta negativa, sugeri que o visitássemos imediatamente.

O palácio, construído nos séculos XVI e XVII, contém uma coleção de arte formada por membros eclesiásticos da família Spada, particularmente o Cardeal Bernardino Spada (1594-1661). Menor e menos importante do que, por exemplo, a da Galleria Borghese ou a do Palazzo Doria Pamphilj, a coleção, conhecida como Galleria Spada, é porém atraente e compacta. A fachada externa do palácio e as fachadas no pátio interno, do século XVI, apresentam-se assim:

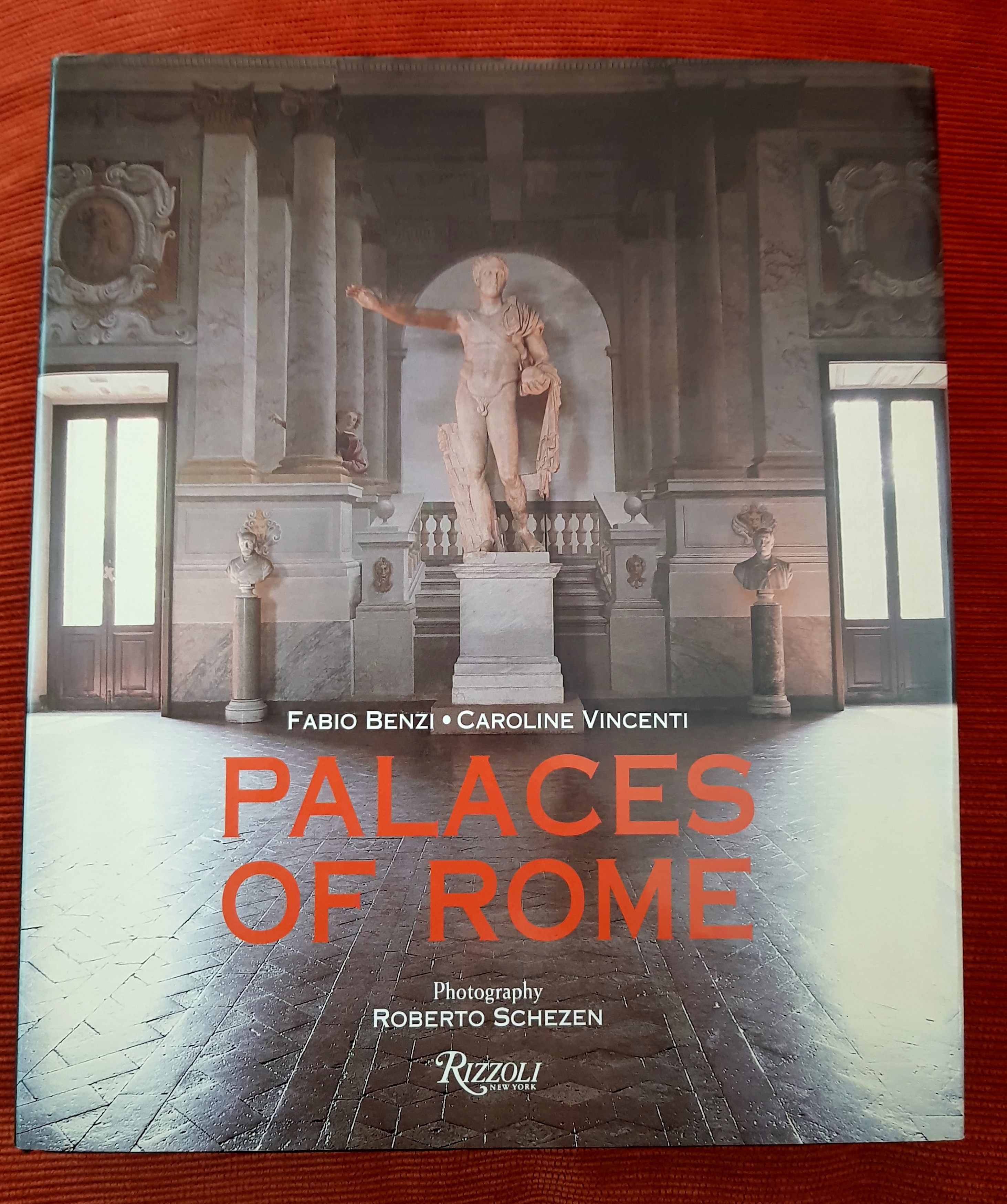

O palácio não é todo visitável, pois é um prédio governamental, sede do Conselho de Estado. Por essa razão, a não ser excepcionalmente, não pode ser vista a estátua de Pompeu que ele abriga, descoberta no século XVI e que, por muito tempo — mas não mais — foi considerada aquela mesma a cujos pés caiu César, ao ser assassinado no Senado. Plutarco, em sua biografia de César, nos diz que a estátua ficou “toda ensanguentada; por isso, ela parecia presidir à vingança e à punição do inimigo de Pompeu, caído aos seus pés”. Não conheço a escultura, mas posso ver sua reprodução todo dia, se quiser, pois ela está na capa deste livro:

A Galleria Spada compõe-se de apenas quatro salas, de tamanho mediano. Os quadros são expostos ao estilo do século XVII, cobrindo ao máximo possível as paredes. Nesta foto, o retrato cardinalício, na parede da esquerda, representa Bernardino Spada, pintado por Guido Reni (1575-1642):

Guido Reni é um pintor cujas obras sempre noto, pois era um artista de predileção de Stendhal, que frequentemente fala nele, afrancesando seu nome para “le Guide”. A cada quadro de Reni que vejo, sinto-me mais próximo de um de meus escritores prediletos.

A visita pela Galleria Spada continua:

A última sala contém o quadro que mais me intrigou nesta visita recente, o maior de todos, visto abaixo na parede da esquerda:

Vejamos a obra mais de perto. Não foi fácil fotografá-la, pois por mais que eu me movesse pela sala — retangular e relativamente estreita — sempre havia luz incidindo sobre alguma parte da tela:

Trata-se de A Morte de Dido, pelo Guercino (1591-1666), outro pintor de predileção de Stendhal, que o chama de “le Guerchin”. A obra, teatral, representa o momento em que Dido, rainha e fundadora de Cartago, se suicida ao ser abandonada pelo amante, Eneas, que parte nos barcos vistos ao fundo da tela. A espada usada por Dido para se matar fora um presente de Eneas. O homem à direita na tela nos convida a assistir à cena, o que parece nos inserir em uma peça. Essa percepção é acentuada pela posição do corpo de Dido — que ainda está viva — pouco natural mas fortemente dramática. À esquerda, a irmã da rainha demonstra seu choque, com o gesto das mãos abertas. Barroco pelas roupas e as poses das personagens, o quadro é impressionante.

Era porém hora de sair para o jardim interno do palácio, onde já me esperavam Julia e nossa amiga, e onde queríamos ver a famosa perspectiva criada pelo arquiteto Francesco Borromini em 1653:

Graças a um efeito de ilusão de ótica, a galeria de colunas parece ter 35 metros, mas na realidade há pouco menos de nove. A estátua de soldado ao fundo parece ser em tamanho natural, mas sua altura verdadeira é de apenas 60 centímetros.

A perspectiva de Borromini é um dos tesouros romanos mostrados em A Grande Beleza (2013), de Paolo Sorrentino, ganhador de numerosos prêmios, inclusive, em 2014, o Oscar de melhor filme estrangeiro. A Grande Beleza é, talvez, a mais bela homenagem que um filme já tenha prestado a qualquer cidade. O personagem principal, Jep Gambardella — em uma convincente atuação de Toni Servillo — nos revela, andando pela cidade, a vida cínica e ociosa que passa junto a membros decadentes da alta sociedade romana, em claros ecos de La Dolce Vita de Fellini. Na loja da Galleria Spada, ao sair, comprei um livro fascinante, do historiador da arte Costantino D’Orazio, que nos explica muito sobre os cenários de A Grande Beleza e o objetivo de Sorrentino ao realizar o filme:

Segundo D’Orazio, “Os romanos já não sabem apreciar a beleza que os circunda”. O fio condutor do filme de Sorrentino seria o seguinte: “La grande bellezza di Roma, le sue architetture e opere d’arte vengono continuamente deturpate dalla volgarità degli uomini che le abitano”.

Em um filme repleto de cenas memoráveis, uma das melhores dura cinco minutos e mostra Jep e sua nova amiga, Ramona, em um passeio noturno por palácios, museus e jardins. Levaríamos dias, enfrentando multidões, para percorrer o trajeto daqueles cinco minuto de cena. Jep e Ramona estão acompanhados de Stefano, claudicante e de bengala, que carrega consigo uma pasta onde estão as chaves — enormes — dos lugares que contêm vários dos tesouros artísticos da cidade. Ramona pergunta a Jep: “Ele é o porteiro?”. A resposta: “Não, é o amigo das princesas”. A personagem de Ramona é a mais comovente do filme. Quando Jep a conhece, sabemos apenas que ganha a vida fazendo strip-tease na casa noturna do pai, que assiste ao seu show e explica: “Já disse a ela que, aos 42 anos, está velha para isso, mas ela diz que precisa do dinheiro”. Longe de ser mais uma personagem decadente do filme, Ramona é, na verdade, a mais inocente e atraente, e logo descobriremos a razão triste por que precisa do dinheiro.

O poético passeio noturno de Jep, Ramona e Stefano inclui uma visita à perspectiva de Borromini no Palazzo Spada. Ao contrário de nós, Ramona pode caminhar pela galeria de colunas e, chegando ao fim, exclama: “parecia longa, mas é curta!”, com ar de total surpresa e felicidade. Comenta D’Orazio: “Con il sorriso di una bambina… la sua sorpresa è quella che i romani non vivono più di fronte alla grande bellezza di Roma”. D’Orazio classifica a perspectiva como apta a provocar “stupore” e “meraviglia”.

O jardim de laranjeiras de onde se vê a obra de Borromini é silencioso e tranquilo:

Admirei as laranjas, ouvi o canto de pássaros, senti o sol, reexaminei a galeria de colunas. A paz era profunda. Além de nós três, mais ninguém. Ou assim pensávamos. Logo, sentimos outra presença. Uma gata, grávida, circulava pelo jardim:

Deitou-se sem cerimônia:

Logo apareceu um segundo gato, e rapidamente elaboramos a teoria, romântica ou lúcida, de que seria o feliz papai dos filhotes prestes a nascer:

Tivemos em seguida a certeza de que eram os animais de estimação da casa:

Fiquei pensando sobre o fato de que, em um canto silencioso de Roma, o Palazzo Spada guarde a estátua antiga de Pompeu e os quadros de Guido Reni e Il Guercino ilustrando figuras da história ou cenas dramáticas da mitologia, ostente as suas nobres fachadas, mas abrigue também dois gatos e sua casinha. Talvez seja esse o mistério de Roma. A cidade é o espetáculo grandioso de várias épocas superpostas, formando ao mesmo tempo um conjunto coeso. Para sempre, porém, seu nome fará lembrar o do Império de que já foi o centro e que ruiu. Por isso, as noções de grandeza e decadência estão, em Roma, interligadas. E a vida continua, agitada mas também serena, espetacular mas também simples, alegre e também triste, e o mesmo espaço nos mostra, magnificamente, a morte de Dido — abandonada por Eneas, preocupado em partir para ir fundar Roma — e uma gata grávida e seu pequeno abrigo. Roma, assim, é todos nós.

Se gostou da postagem, não hesite em compartilhá-la, clicando em um dos ícones abaixo.

Obrigado,

Ary