Dos 6 aos 11 anos de idade, morei em Rhode-St.-Genèse. Nosso bairro era exclusivamente residencial, só com casas, sem edifícios; a rua era curta e uma das pontas desembocava em uma fazenda onde, no verão, vacas pastavam. Os invernos eram passados debaixo de neve, em um silêncio absoluto, quebrado pela madeira queimando na lareira e pela alegria com que meus irmãos e eu descíamos uma ladeira de trenó. Éramos livres e felizes. Nessas condições, como não acreditar em Papai Noel? E assim foi, até os meus 7 anos. Isso faz de mim um retardatário, segundo artigo publicado por Sérgio Augusto, onde ele supõe que a maioria das crianças perde essa ilusão até os 6 anos de idade.

Uma amiga que morava em Paris, um ano mais velha, ao nos visitar na Bélgica me fez a revelação. Fiquei incrédulo. Perguntei: “Mas, e os presentes? Como aparecem na árvore?” E veio a resposta, implacável: “São teus pais que colocam lá”. No Natal seguinte, meus irmãos e eu fizemos o teste: esperamos acordados e escondidos na sala e pegamos nossos pais em flagrante. Terá sido um choque? Em todo caso, sobrevivi para contar a história.

Acima, meus irmãos e eu saindo do Museu de Cera no campo de batalha de Waterloo. Tenho 7 anos, meu irmão 6, minha irmã fará 4 em dois meses. Atrás de mim, a amiga que logo me revelará a verdade sobre Papai Noel. Nós nos damos até hoje, as duas famílias são próximas. Possuo inúmeros amigos ainda dessa época.

O diálogo voltou à minha memória há poucos dias quando, por coincidência, abri pela primeira vez um livro de Paul Veyne pelo qual sempre tivera curiosidade, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? (traduzido no Brasil pela Editora UNESP com o título Os gregos acreditavam em seus mitos?). A primeiríssima frase é a seguinte indagação (a tradução é minha): “Como podemos acreditar pela metade ou acreditar em coisas contraditórias? As crianças acreditam ao mesmo tempo que Papai Noel traz os presentes pela chaminé e que esses mesmos presentes são colocados pelos seus pais; e então, será que acreditam realmente em Papai Noel? Sim”.

Papai Noel, a meu ver, é uma parábola da amizade perfeita. Na visão infantil, uma vez por ano, no momento mais mágico, que é o Natal e a celebração do fim de um ciclo de doze meses, aparece um velhinho boníssimo, que vem apenas para trazer presentes e nada nos pede, a não ser que nos comportemos bem. Como resquício da fantasia da infância, dezembro é o mês da amizade. É quando mais jantamos, almoçamos e confraternizamos com amigos e colegas. É quando mais estamos em paz com o mundo e procuramos eliminar rusgas surgidas durante o ano. É quando a vida parece mais cheia de promessa e quando se sente alegria no ar. Como nasci em janeiro, para mim o sentimento natalino se prolonga por várias semanas além do Ano Novo.

Em 1982, o então presidente da França François Mitterrand dizia em uma entrevista serem seus principais amigos os antigos companheiros, como ele prisioneiros de guerra. Perguntado sobre se a vida política não seria un lieu maudit para toda forma de amizade, declarou — o que tomo com ceticismo — nunca ter sido traído ou abandonado por correligionários: “Il n’y a personne dont je puisse dire :’Comment a-t-il pu me faire cela et se séparer de moi?‘”.

Ao mesmo tempo, Mitterrand afirmava ser impossível formar amizades verdadeiras na vida pública: “Dans la vie politique, on ne se fait pas, on ne crée pas de véritables amitiés. On a quelques bons compagnons“. Nisso, a “esfinge” do Palais de l’Elysée lembra Cícero, que em seu Diálogo sobre a Amizade, declara: “Muito dificilmente encontraremos amigos verdadeiros entre os homens que se ocupam dos negócios públicos ou que procuram honras. Onde está o homem que prefere, à sua, a elevação de um amigo?”. Ainda que pertinente, a pergunta revela uma das contradições do texto de Cícero, que usa como exemplo de amizade perfeita a ligação entre Lélio e Cipião; ambos, porém, haviam sido homens públicos.

Esse não é o trecho que me interessa mais na entrevista de Mitterrand, que li anos após sua publicação, quando eu era muito jovem. Então como agora, parto do princípio, que considero salutar, de que todo mundo é meu amigo, até prova em contrário — algum cínico dirá que essa é uma maneira de seguir acreditando em Papai Noel.

A parte para mim mais estimulante das declarações de Mitterrand aparece no final, quando é perguntado se a amizade com figuras de ficção é possível. Descobre-se aí que ele — como eu — se identificava com personagens de Stendhal e com os de Guerra e Paz.

Stendhal foi um grande amigo da minha juventude. Ficava eu até de madrugada lendo seus livros, na mesma época, em Londres, em que idolatrava Beethoven. Quando ia a Paris, visitava seu túmulo no cemitério de Montmartre e nunca deixava de me impressionar com o epitáfio, escolhido por ele próprio: “Arrigo Beyle Milanese Scrisse Amò Visse”, Henri Beyle tendo sido o verdadeiro nome do escritor. O “Milanese” é uma declaração de amor à Itália, já que Stendhal nasceu em Grenoble. Quanto à frase: “escreveu, amou, viveu”, que mais belo resumo poderia haver de uma vida humana?

Quando viajei à Itália pela primeira vez, aos 20 anos, para passar dois meses em Florença estudando italiano, levei comigo para me preparar, além do Guide Michelin, três livros: o Dictionary of Subjects & Symbols in Art, de James Hall, a que já me referi ao escrever sobre o Museu de Arte Islâmica de Doha; o Viagem Italiana de Goethe, em uma tradução para o inglês; e o livro de contos e novelas de Stendhal extraídos ou inspirados de velhos manuscritos italianos, Chroniques italiennes, de que gosto mais hoje do que da primeira vez em que o li, em viagens de trem, nos fins de semana, por todo canto da Itália. Embora, na época, esse não fosse um livro de predileção para mim, parecia-me natural que Stendhal, o mais fervoroso admirador da Itália que já existiu, me servisse de guia sobre como entender os italianos. Até hoje, quando vou a Roma, gosto de andar pelo bairro onde moraram os Cenci, porque o drama vivido por essa família, e particularmente pela bela Beatrice, é o tema de uma das novelas na coletânea de Stendhal.

Acima, os mesmíssimos três amigos que me acompanharam em minha primeira viagem à Itália, há tantos anos. A capa do livro de James Hall representa um quadro de Rubens, O Rapto das Filhas de Leucipo, que pode ser visto na Antiga Pinacoteca em Munique. O famoso quadro retratando Goethe na Campanha romana é de Johann Tischbein e fica pendurado no Städel Museum em Frankfurt. Existe uma cópia no Museu Goethe, na casa do escritor na mesma cidade, um dos lugares mais comoventes que conheço. A capa do livro de Stendhal, sensual mas não muito bonita artisticamente, é uma ilustração referente a uma das novelas, L’Abbesse de Castro. Poderia servir para representar uma das aventuras mais célebres nas Memórias de Casanova, seu romance com a freira M.M., personagem até hoje não identificada de forma definitiva. Na verdade, o erotismo ou a capacidade de amar de religiosas já fora tratado desde pelo menos o século XIV, com Boccaccio, e passara pelas Lettres de la religieuse portugaise, aparentemente uma ficção escrita por Guilleragues e publicada em 1669 e que Stendhal conhecia.

Na adolescência, meu romance predileto de Stendhal era La Chartreuse de Parme. Hoje, é Le Rouge et le Noir. Considero Julien Sorel um herói bem mais satisfatório para os nossos tempos do que Fabrice del Dongo. Ou talvez seja uma questão de idade. Um adolescente pode se sentir próximo de Fabrice, marquês nascido em berço de ouro mas que se permite ser idealista na juventude, gradualmente vai se tornando ambicioso e vive seu grande amor na prisão, supra-sumo do espírito romântico. Em minha releitura mais recente da Chartreuse, Fabrice me pareceu insuportável de vacuidade e arrogância. Já Julien, desde sempre movido pela ambição, vive dois grandes amores, é razoavelmente inescrupuloso mas, ao mesmo tempo, mostra-se romanesco, sedutor, capaz de afeição e curioso pela vida e põe tudo a perder quando parece prestes a chegar ao ápice do sucesso. A prisão o redime, tal qual um Raskolnikov avant la lettre, e terminamos a leitura do romance, quando adultos, admirando o personagem. Os contemporâneos de Stendhal foram severos com Julien, considerando-o o cúmulo da hipocrisia. Com a distância, vemos que seu arrivismo, intolerável para a sociedade burguesa do século XIX, explica a rejeição de que foi vítima naquela época, pelos críticos e pelo próprio universo do romance.

O julgamento e a execução de Julien Sorel antecipam os de Meursault em L’Étranger. O personagem de Albert Camus é tão vítima do preconceito despertado pela sua personalidade quanto o de Stendhal. Os dois aceitam o fim calmamente.

O célebre ator francês Gérard Philipe, morto em novembro de 1959 aos 37 anos, interpretou no cinema Fabrice em 1947 e Julien em 1954. Em 1945, ele se destacara criando o papel principal na peça Caligula, de Camus. Em 1954, tinha 32 anos e podia ser visto como um pouco velho para o papel de Julien, mas sua interpretação o consagrou, e na minha lembrança — tenho os dois filmes em casa — está mais convincente como o herói de Le Rouge et le Noir do que como Fabrice sete anos antes. Suponho que, para muitos franceses, até hoje, a percepção sobre os dois personagens de Stendhal seja transmitida pela atuação e pelo rosto de Gérard Philipe:

Acima, o ator intermediando nossa apreensão sobre Julien Sorel, na companhia de Danielle Darrieux como madame de Rênal. Julien está aprendendo que, se dormir com a mulher de seu empregador pode ser uma boa forma de subir na vida, a atividade não é sem riscos. Eles se amam e ela será, por isso, no final do romance, depois de muitas e muitas aventuras, o meio para sua perda mas, também, para sua redenção. A caminho da guilhotina, Julien se comporta bem, nos informa Stendhal por meio de uma das mais belas frases da literatura, em qualquer idioma: “Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part sans aucune affectation” (“Tudo transcorreu de forma simples e decorosa e, de sua parte, sem afetação alguma”). Nunca leio essa frase sem parar para meditar a respeito.

Se Stendhal foi um grande amigo na minha adolescência e juventude, outros escritores me acompanham em diferentes momentos. Tolstói tem sido um amigo na idade adulta e penso nele frequentemente. Henry James, em torno aos meus vinte e poucos anos, esteve sempre a meu lado. Hoje, raramente recorro a ele. Casanova é uma leitura frequente, desde que eu era adolescente; por seu intermédio, aprendi muito sobre o século XVIII. Racine, na primeira edição da Pléiade de suas peças, ficou anos sobre a minha mesa de cabeceira e eu nunca o abandonaria. O mesmo posso dizer de Saint-Simon — o memorialista, não o filósofo; ou melhor, o filósofo de Versalhes, e não o socialista. Shakespeare e outros dramaturgos elisabetanos e jacobitas estão sempre presentes.

Machado de Assis é um amigo caprichoso: some e reaparece. Anda sumido do meu cotidiano, mas começo a sentir saudades e é possível que uma nova fase de adoração machadiana esteja prestes a ter início. Machado e seu cunhado foram amigos de meu trisavô, Francisco José Corrêa Quintella, um homem aparentemente de bem com a vida, a quem o escritor dedicou um pequeno, leve e elegante poema:

Por outro lado, o sobrinho predileto desse meu trisavô, o poeta e acadêmico Luís Murat, antagonizava o escritor e nessa qualidade aparece no livro de Josué Montello, Os Inimigos de Machado de Assis, nos capítulos “A agressão dentro da própria Academia” e “Luís Murat contra Machado de Assis”. Josué Montello — grande amigo de meu pai, que conheci pessoalmente e com quem eu teria gostado de discutir hoje estes assuntos — é severo com Luís Murat, atribuindo a um virulento artigo seu o suicídio de Raul Pompeia. Montello fala pouco sobre a oposição de Murat a Floriano Peixoto e seu papel, corajoso, na Revolta da Armada.

Tempos distantes, em que textos de um adversário podiam levar ao suicídio, refletindo o elevado poder da escrita. Conheço outro exemplo em que um autor se vangloriou de ter promovido uma morte, no caso a de Gabriel García Moreno, Presidente conservador e ultramontano do Equador, assassinado em 1875 ao sair de missa na Catedral. O escritor e polemista liberal Juan Montalvo, que vituperava contra García Moreno, proclamou, com orgulho: “Mi pluma lo mató”. Em termos estéticos, a frase é sublime. García Moreno dá nome a uma rua em São Conrado, em frente da qual passo cotidianamente, quando estou no Rio, e me surpreendo sempre de que um dos Presidentes mais controvertidos do Equador tenha recebido essa homenagem dos cariocas. Inversamente, textos de Cícero, que se julgava especialista em amizade, causaram sua própria morte, a mando de Marco Antônio, que se sentira por eles ofendido, e com a conivência daquele que logo se faria chamar de Augusto.

Para os leitores sedentos por bastidores de brigas entre escritores, recomendo este livro, que focaliza o meio literário francês, do século XIX ao início do século XX:

A originalidade dos livros de Josué Montello e de Anne Boquel e Étienne Kern está no fato de que, em geral, é mais fácil encontrarmos publicações reveladoras de amizade – e não inimizade – entre escritores. Apesar das rivalidades entre artistas, é bem mais prazeroso ler sobre o bom entendimento entre eles. São inúmeras as coletâneas de cartas entre literatos. Acaba de chegar às minhas mãos, por exemplo, a correspondência entre Albert Camus e o poeta René Char, publicada em 2007:

A primeira frase do prefácio, assinado por Franck Planeille, indaga se artistas podem ser amigos fraternais: “La fraternité est-elle possible entre les créateurs?” Lendo as cartas de Camus e Char, vemos que a resposta é afirmativa. A amizade entre os dois terminou com a morte de Camus aos 46 anos, em 4 de janeiro de 1960, dois anos depois de receber o Prêmio Nobel de Literatura. Eles haviam se visto poucos dias antes, pois a casa de campo de Camus na Provence, de onde ele voltava de carro ao morrer, era relativamente perto da de Char. O livro não é espesso, porque os dois se viam constantemente e, inclusive, moraram no mesmo prédio em Paris. Não havia necessidade de uma troca epistolar constante. As primeiras cartas mútuas, em março de 1946, começam com o formal “Cher monsieur”. Em 1947, elas são iniciadas com “Cher Albert Camus” e “Cher René Char”. Em 1948, chegamos ao “Mon cher ami” mútuo. Em 1949, temos “Mon cher Albert” e “Mon cher René”, fórmula mantida até o final. Muito rapidamente, as cartas passam a terminar com “fraternellement”, “affectueusement” e mesmo “À vous, de tout coeur” (carta de Camus de 1954). A última de Char, em dezembro de 1959, portanto poucos dias antes da morte de seu interlocutor, termina com “De tout coeur à vous toujours”, o que é um pouco triste, à luz do que aconteceria poucos dias depois.

Esse “vous” é justamente o lado mais intrigante da correspondência entre os dois. Apesar da intimidade, nunca passaram, ao menos por escrito, ao mais familiar “tu”. Cada um apoiava a atividade intelectual do outro e prestava apoio emocional. Em janeiro de 1954, Camus estava retraído, cuidando da mulher, vítima de depressão. Escreve a Char (as traduções são minhas): “Que sorte tê-lo conhecido há já tantos anos e que a amizade tenha entre nós tomado esta força que transpõe a ausência”. Char responde: “Você deve saber que sou seu amigo, seu parceiro, que você pode recorrer a mim a qualquer momento, que deve fazê-lo. Estar ligados no invisível não é suficiente” (“être liés dans l’invisible n’est pas suffisant”).

René Char parece ter tido o dom da amizade. Li cartas suas a outros correspondentes onde o tom era igualmente afetuoso. Com eles, utilizava o “tu”. A opção pela manutenção do pronome formal terá sido de Camus? A correspondência entre os dois lembra a de Flaubert e Turgueniev, onde a afeição e a admiração profissional também são fortes, ao contrário da relação conturbada entre Turgueniev e Dostoiévski.

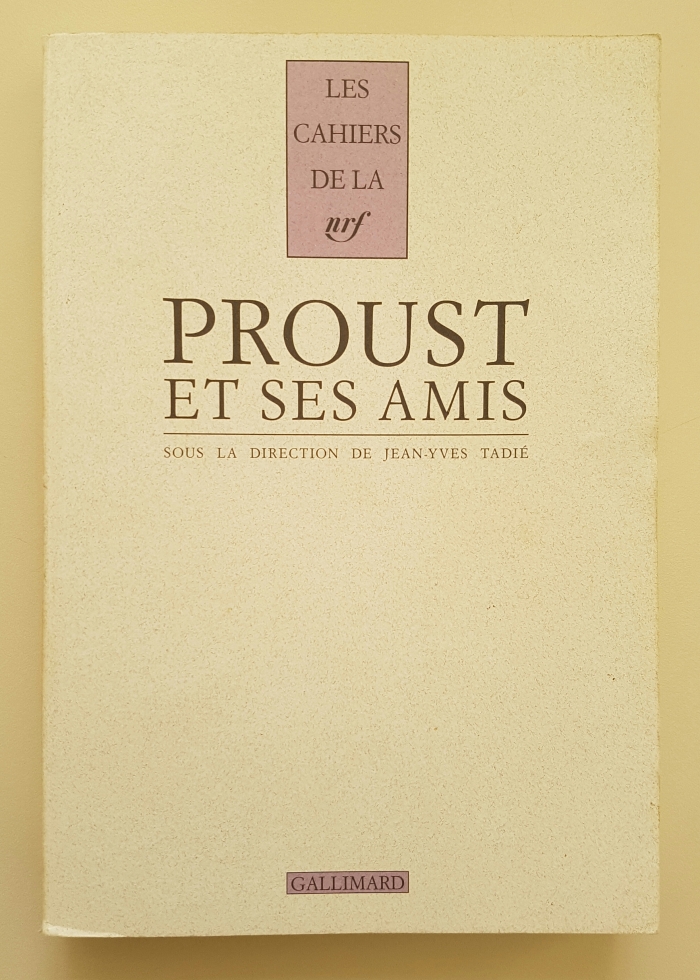

Meu amigo literário mais constante é Proust. Como já tive ocasião de mencionar neste blog, comecei a lê-lo aos 11 anos de idade e nunca mais parei. Proust, nesse sentido, é o meu amigo, no campo das letras, mais antigo e a quem mais sou fiel. Ler a seu respeito é outro prazer constante. A bibliografia sobre Proust é tão extensa que virou uma indústria por si. Possuo uma prateleira inteira de livros sobre sua vida e sua obra, inclusive um intitulado Proust et ses amis, editado por Jean-Yves Tadié, seu biógrafo:

Qual dos volumes de À la recherche du temps perdu e que personagens eu prefiro? Depende do momento ou das circunstâncias. Para os leitores mais jovens, Un amour de Swann e os volumes onde os Guermantes têm presença marcante são irresistíveis. Para os leitores mais maduros, os últimos tomos surpreendem ao trazer novas percepções sobre a psicologia dos personagens, que já pensávamos conhecer bem. A amizade – e as alegrias ou decepções que pode causar – é aliás um dos temas do romance. Basta citar como exemplo a interação do Narrador com Saint-Loup, às vezes descrita pelo primeiro como verdadeira amizade (uma noite em que jantam juntos é classificada pelo Narrador como “le soir de l’amitié”), às vezes mencionada por ele como uma relação superficial (“…embora eu não acreditasse na amizade e nem que tivesse jamais sentido amizade verdadeira por Robert…”). Ao leitor de Proust, não resta dúvida sobre a afeição entre os dois personagens. A oscilação do Narrador sobre como julgar a amizade parece ter sido característica do próprio Proust, que podia ser um excelente amigo mas para quem, de maneira geral, a interação social era um impedimento para que o artista trabalhasse, criasse. Segundo Tadié, “seu livro é seu único amigo, do qual, de nosso lado, nós nos tornamos, no mundo inteiro, os amigos”.

Proust parece ainda mais nosso íntimo, pelo fato de que até a reconstituição de seu quarto podemos visitar, no Musée Carnavalet em Paris, assim como podemos visitar a casa de Tolstói em Moscou:

Ou pelo menos, podíamos até recentemente, pois o Museu Carnavalet está fechado para obras e voltará a abrir somente no final de 2019. Tirei a foto acima em 2014.

Resumamos os vários círculos possíveis de amizades literárias descartando, neste comentário, a proximidade sempre possível, nos planos real ou virtual, com autores vivos.

Primeiro, escritores mortos, pelo grau de identificação que sentimos com sua vida ou sua obra ou sua personalidade, podem ser nossos amigos. Alguns serão amigos passageiros, outro durarão para sempre. Podemos ler seus textos e formar bibliotecas de análises sobre sua obra. Podemos conhecê-los melhor, talvez, do que nossos amigos do dia-a-dia.

Segundo, formamos amizade com livros específicos. Há aqui dois graus possíveis: de um lado a obra em si, o texto inserido dentro da capa e da contracapa; de outro, o exemplar específico que possuímos e que passa a fazer parte de nossa vida. Hoje, gosto da obra de Stendhal intitulada Chroniques italiennes, mas gosto também do volume que circulou comigo pela Itália. É reconfortante, pensar que ele me acompanhou em minhas viagens de trem e conheceu meus quartos de hotel em Roma, Veneza, Florença, Perugia, Milão e tantos outros lugares, voltou para Londres e, depois, me seguiu a outros países e continua aqui, na minha estante; posso segurá-lo e meditar sobre o tempo, sobre o passado, sobre o presente. As páginas ficaram amareladas mas o volume está em bom estado. Estamos envelhecendo juntos e não há dúvida de que ele durará mais do que eu.

Em terceiro lugar, há a amizade com personagens de ficção. Fui muito amigo de Fabrice del Dongo até os 30 anos. Hoje, descartei essa amizade. Cresci e Fabrice tem agora pouco a me dizer. Já sua tia e admiradora, a duquesa Sanseverina, é hoje uma cúmplice, um caso amoroso em potencial, e justifica minhas releituras de La Chartreuse de Parme. Andrei Bolkonsky e Pierre Bezukov – os quais, como expliquei em meus comentários sobre a versão da BBC para Guerra e Paz, podem ser vistos como duas facetas do mesmo homem – são indubitavelmente meus amigos e continuarão a sê-lo. Os personagens de Dostoiévski às vezes nos parecem estranhamente familiares, mas posso pensar em apenas um de quem eu gostaria de ser amigo. Quando li O Idiota estive certo de que o Príncipe Míchkin – outro papel de Gérard Philipe no cinema, em versão que nunca vi – precisava de alguém como eu como confidente.

Em La Orgia Perpetua, seu estudo sobre Flaubert e Madame Bovary, Mario Vargas Llosa escreve: “Un puñado de personajes literarios han marcado mi vida de manera más durable que buena parte de los seres de carne y hueso que he conocido”. Cita como exemplos de amigos literários seus, entre outros, David Copperfield – e Dickens possui o talento, de fato, de compor caracterizações inesquecíveis; David Copperfield é, de muitas formas, o amigo ideal e tenho a sorte de conhecer alguém como ele na vida real – D’Artagnan, outro amigo da minha juventude e… Fabrice del Dongo.

Em quarto lugar, figuras históricas, com o tempo, se tornam acessíveis a nós de forma subjetiva, como se fossem personagens de ficção. Já tive ocasião de mencionar neste blog meu interesse constante, desde a infância, por Napoleão, despertado pelo fato de que Rhode-St.-Genèse é uma localidade perto de Waterloo e de que visitei inúmeras vezes, ao longo da vida, o campo de batalha, seu panorama, o museu de cera e a livraria cobrindo todo tipo de tema ligado à era napoleônica e subi os 226 degraus do morro do famoso Leão. Seria demais dizer que me considero amigo de Napoleão, inclusive porque não há dúvida sobre seu caráter autoritário e egoísta. Quem quereria ser seu amigo? O fato, porém, é que de tanto ler sobre ele chego a conhecê-lo melhor, em suas várias facetas, do que a muitas pessoas do meu entorno. Uma das minhas aquisições na Livraria Berinjela, este ano, como visto anteriormente, é um exemplar da biografia de Napoleão pelo historiador Jacques Bainville. Esse livro, em geral, é considerado crítico do biografado; pessoalmente, achei-o elogioso. De toda forma, o que li não é uma narrativa imparcial sobre Napoleão, mas sua história e sua personalidade como vistas por Bainville. Fabrice del Dongo, Julien Sorel e o próprio Stendhal eram todos admiradores do Imperador e estão, também, entre os intermediários possíveis para nossa percepção desse homem.

Um exemplo gritante do quanto só podemos ter uma visão “gerenciada”, quase ficcional de personagens históricos são os membros da dinastia julio-claudiana. O que sabemos deles nos chegou, sobretudo, por intermédio de Tácito e Suetônio. Um de meus heróis é Germânico, em quem penso com frequência. Será o pai de Calígula e Agripina e avô de Nero, contudo, o príncipe perfeito, digno de adoração descrito por Tácito? Não seria intenção do historiador romano que seus leitores se afeiçoassem a Germânico, transformado, assim, em personagem de ficção? Há debates entre os estudiosos sobre as motivações de Tácito, mas eu não tenho dúvida de que seu texto foi construído de forma a manipular o leitor favoravelmente. Germânico certamente ganha, na forma como o historiador o apresenta, na comparação com os demais membros da dinastia. Ao morrer antes de reinar, foi-se sem que sua real capacidade tenha sido colocada à prova. Em 2014, fotografei no Louvre – e os museus, a propósito, também podem fazer parte da nossa vida, como ilustra Alexander Sokurov em Francofonia – o busto do príncipe-herói, para sempre destinado a ter amigos, mesmo 2.000 anos após sua morte, pois assim pretendeu Tácito, que o transformou em um personagem da literatura de mais relevância do que ele tem, hoje, como figura histórica:

Em quinto lugar, livros e amigos literários podem contribuir a desenvolver relações com pessoas no mundo “real”. Em minha crítica a O Plano de Maggie, mencionei que esse era um filme para “o público que acredita serem os livros objetos – seres? – lúdicos e que avalia terem eles o poder de criar vínculo entre as pessoas”. Os nomes que atribuo a alguns personagens deste blog, como: o amigo leitor de Proust, o amigo leitor de Morgenthau, o casal que me deu de presente a edição fac-similar do Alguma Poesia do Drummond mostram que livros e referências bibliográficas são uma boa forma – embora longe de ser a única – de estabelecer diálogo comigo. Postagens surgem porque amigos me deram livros de presente, como foi o caso do Gitanjali de Tagore. Gosto quando alguém me pede livros emprestados, pois essa é uma forma de compartilhar uma visão de mundo.

É possível que a amizade com obras literárias, personagens, escritores já mortos seja uma forma avançada da crença em Papai Noel. Assim como o bom velhinho vinha, eu estava certo, depositar presentes debaixo da árvore, salvarei com meus conselhos Julien Sorel da guilhotina, aprenderei com Gina Sanseverina a sobreviver a intrigas políticas, impedirei Swann de se casar com Odette de Crécy, assimilarei o carisma de Germânico, explicarei ao príncipe Andrei que ele deve perdoar Natasha – algo que nem Pierre Bezukov conseguiu – e direi a Camus que ele não deve entrar no carro de Michel Gallimard e encontrar a morte na estrada; bem melhor voltar a Paris de trem, como planejado, com René Char.