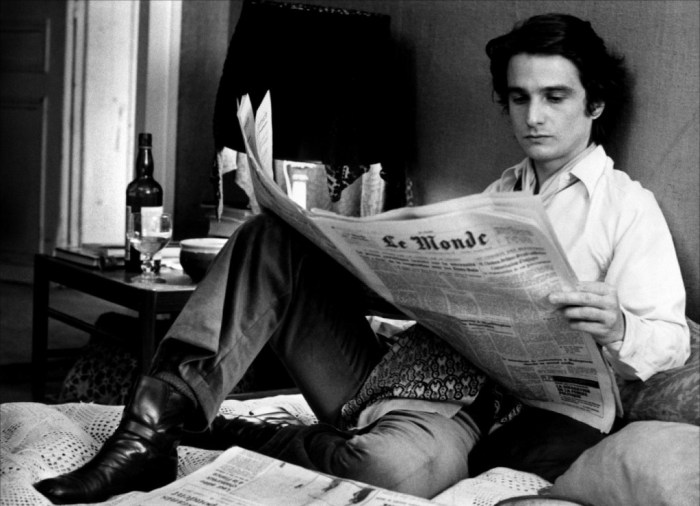

Em meados de julho, passei uma semana em Aix-en-Provence. Os jornais franceses ainda analisavam a foto oficial de Emmanuel Macron, divulgada pelo Palais de l´Élysée em 29 de junho:

A fotografia foi tirada por Soazig de La Moissonnière, que acompanha Macron desde a campanha eleitoral e tornou-se, com sua eleição, fotógrafa oficial do Presidente.

Todos os detalhes da foto foram dissecados na imprensa e nas redes sociais e nem o relógio – presença aparentemente anódina – escapou. Sabemos tratar-se de uma peça do século XVIII, de duas faces, normalmente vista no Salon Murat do Élysée, onde se reúne toda quarta-feira o Conselho de Ministros. Antes de cada reunião do Conselho, o relógio é tirado da lareira onde fica e colocado sobre a mesa. Sentados um frente ao outro, rodeados de seus Ministros, o Presidente e o Primeiro-Ministro acompanham, de cada lado da mesa, o andar das horas. Ao figurar na foto oficial, o relógio cumpre uma função política e também bem-humorada, pois desde a campanha presidencial Macron se auto-define como “le maître des horloges”. Com isso, ele quer dizer que é dono de seu tempo e não aceita ser apressado ou retardado por circunstâncias externas à sua pessoa. O relógio na foto provavelmente significa que, sendo agora Presidente, Macron tenciona determinar também o tempo político, o que poderá ser facilitado pela maioria que obteve nas eleições legislativas de junho, mas talvez dificultado pela brusca queda, desde que a foto foi tirada, na sua popularidade.

As bandeiras francesa e europeia indicam que, ao se colocar entre elas, o Presidente quer reiterar sua posição como garante do compromisso da França com a União Europeia. A janela aberta às suas costas, que leva o olhar ao jardim do palácio, é uma forma de declarar que fará um governo aberto, transparente, “arejado”. Desde a divulgação da foto, porém, o Presidente tem sido criticado pela reticência em se submeter a coletivas de imprensa. Os dois celulares à sua direita demonstram o espírito moderno, tecnológico, empreendedor que quer atribuir à França. Muitos notaram que o galo – símbolo do país – do tinteiro está refletido sobre o celular superior. A meu ver, o rosto revela decisão e segurança, mas alguns quiseram ver o oposto e consideraram que o ar é crispado e mostra ansiedade e tensão.

O jornal Le Figaro consultou fotógrafos profissionais. O artigo resultante apresentou críticas; vários opinaram que o enquadramento é estreito demais para tanto objeto na foto, criando uma sensação de asfixia no observador (“on étouffe”). Em outros veículos, alguns consideraram a foto exagerada quanto ao glamour e um gozador no twitter escreveu: “Adoro o novo anúncio do Dior” (“J´adore cette nouvelle campagne Dior!”). A edição francesa da revista GQ publicou, em sua página eletrônica, artigo crítico do traje do Presidente; considerou, por exemplo, que a gravata era estreita demais para o nó Windsor. Sem dúvida, faz todo sentido que o Presidente da França – país detentor da bomba atômica, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e motor fundamental da integração europeia – se preocupe toda manhã se fez o nó certo da gravata.

Os três livros sobre a escrivaninha são o que mais me interessou. Sua presença não é casual. Trata-se de três volumes de autores diferentes, mas todos publicados pela prestigiosa coleção da Bibliothèque de la Pléiade – sobre a qual já escrevi no blog, particularmente nesta postagem – publicada pela editora Gallimard. Assessora de imprensa de Macron, Sibeth Ndiaye divulgou este vídeo sobre a preparação do Presidente para a foto oficial:

Após empilhar cuidadosamente os dois celulares, Macron folheia um dos volumes – o que na foto ficará aberto à sua direita, na beirada da escrivaninha – escolhe uma página, transmitindo a ideia de que busca um trecho específico de sua predileção, no qual busca inspiração. Não sabemos que página abriu, que frase desejou deixar ao seu alcance. De resto, os funcionários do Élysée comentariam depois que o vento vindo da janela aberta fez as páginas abertas mudarem.

O Élysée revelou que o volume tratado com tanta atenção por Emmanuel Macron são as Memórias do Général de Gaulle. Vários comentaristas opinaram que com isso o Presidente quis transmitir ao país uma mensagem centrista, de harmonia, já que de Gaulle se considerava um aglutinador de forças políticas.

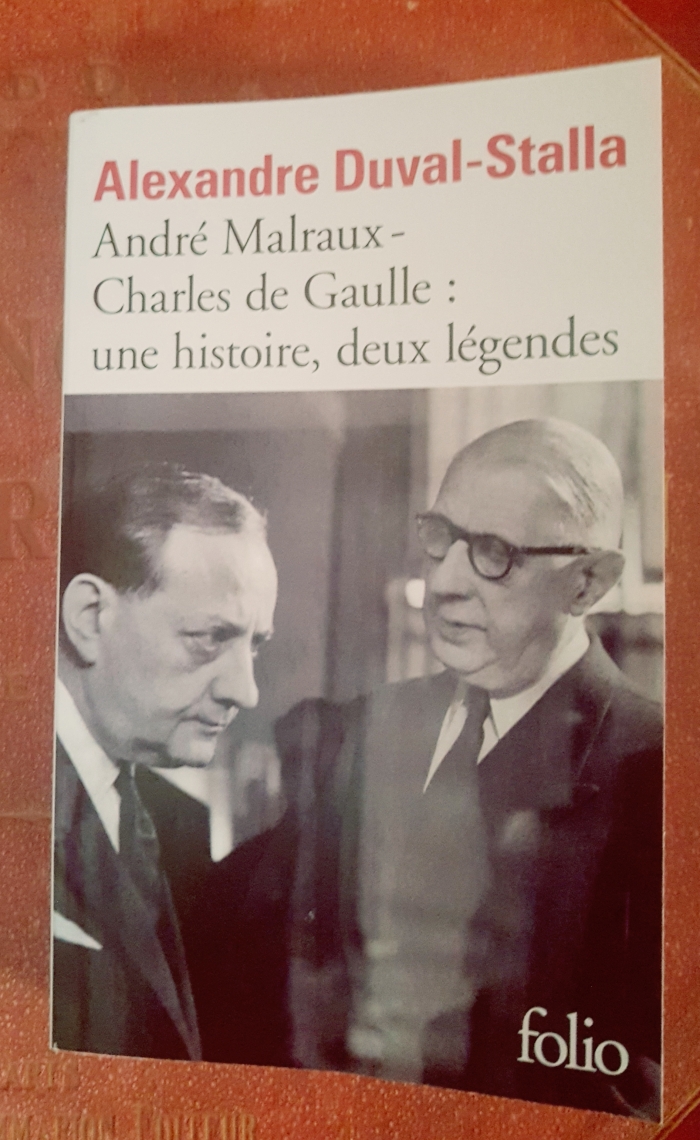

Abro por acaso livro que acabo de comprar, André Malraux – Charles de Gaulle: une histoire, deux légendes, por Alexandre Duval-Stalla,

e leio, na página 235, que ao renunciar ao cargo de Presidente do Governo provisório em janeiro de 1946, de Gaulle anunciou ao Conselho de Ministros que o fazia por observar que “O regime exclusivo de partidos reapareceu. Eu o condeno […] Vocês assumem as disputas de seus respectivos partidos. Não é assim que eu compreendo as coisas. Por isso, eu me demito”.

Não vi, no contexto da foto oficial de Macron, nenhuma análise que lembrasse um outro aspecto do legado do Presidente Charles de Gaulle, que pode também ser relevante. Suas Mémoires de guerre se iniciam com a célebre frase “Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France”. Duas frases depois, o General declara que a França está prometida a um “destino eminente e excepcional”. De fato, de Gaulle permanece associado à noção de “grandeur”: uma França firme, de forte presença política e cultural no mundo, respeitada. No discurso em que, em novembro de 2016, lançou sua candidatura às eleições presidenciais, Macron declarou estar imbuído de “un sens de l´Histoire”.

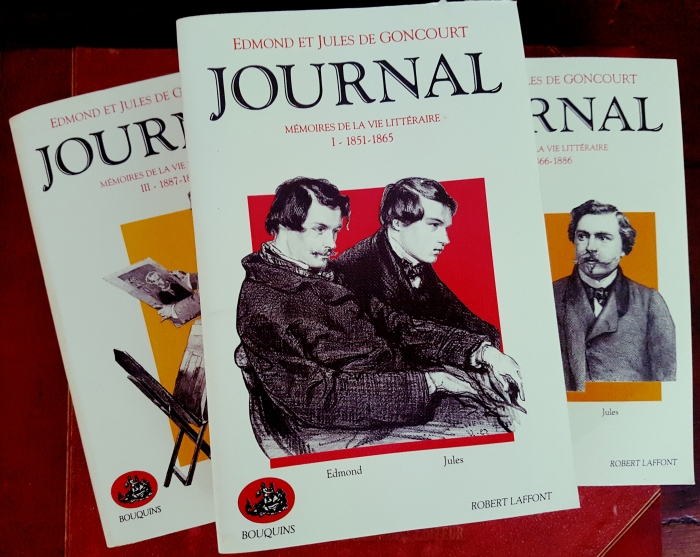

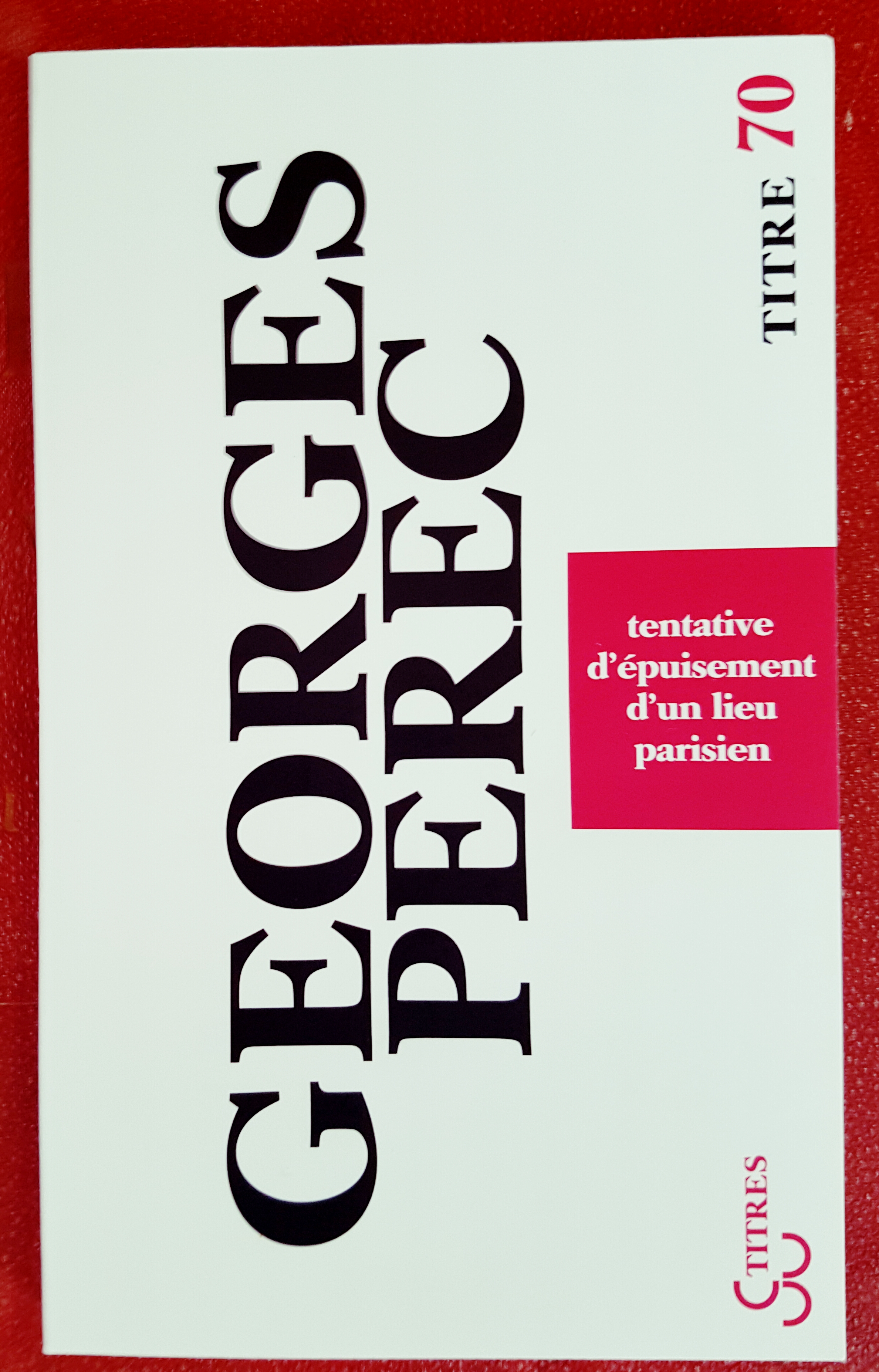

Os dois outros volumes da Pléiade na foto, à esquerda do Presidente, são obras de Stendhal e de Gide; segundo o Élysée, respectivamente, Le Rouge et le Noir e Les Nourritures terrestres. A informação nos fornece uma precisão aparentemente desejada pelo Presidente. Com efeito, tanto as obras de Stendhal como as de Gide são editadas em vários volumes na Pléiade, cada um contendo muitos títulos, como mostram as fotos abaixo, tiradas em uma livraria de Aix:

Les Nourritures terrestres, de Gide, está incluído no primeiro de dois volumes de Romans et Écrits

Les Nourritures terrestres, de Gide, está incluído no primeiro de dois volumes de Romans et Écrits

Le Rouge et le Noir aparece no primeiro de três volumes de Oeuvres Romanesques Complètes, na mais recente edição de obras de Stendhal na Pléiade (a edição que tenho em casa é a anterior)

Le Rouge et le Noir aparece no primeiro de três volumes de Oeuvres Romanesques Complètes, na mais recente edição de obras de Stendhal na Pléiade (a edição que tenho em casa é a anterior)

Sobre Le Rouge et le Noir, escrevi em minha postagem Papai Noel e a amizade: trata da ambição de um provinciano, Julien Sorel, que se envolve com uma mulher mais velha, vem a Paris, faz sucesso – até aqui parece que estamos lendo o resumo da vida de Macron – mas no final é condenado por ter atirado em sua ex-amante e guilhotinado. Macron poderia ter preferido fazer referência a outro retrato clássico da literatura francesa de um jovem ambicioso de origem provinciana, o Eugène de Rastignac de Balzac, um dos personagens principais de Le Père Goriot que, em volumes posteriores de La Comédie Humaine, faz bela carreira política e vira Ministro de Estado, sendo assim mais bem-sucedido do que Julien Sorel. Embora os romances em que transcorre a saga dos dois personagens tratem ambos do mesmo período histórico, o da Restauração dos Bourbons após a queda de Napoleão, Julien Sorel, de origem humilde, é bem mais atraente, como figura literária, do que Rastignac, falido mas nobre e, portanto, inserido no “sistema” que destruirá Julien Sorel. Este é o herói da juventude e de seus entusiasmos, enquanto que Rastignac é o modelo para os calculistas. Ao escolher Le Rouge et le Noir, Emmanuel Macron declara ser stendhaliano, portanto alguém para quem a busca da felicidade e do amor é importante, enquanto que Rastignac era movido sobretudo pela ambição. A escolha de Macron, assim, quer revelar um lado poético, idealista da alma presidencial, que conviveria bem com o lado ambicioso. É possível também que Macron tenha querido fazer uma alusão bem-humorada a quem critica seu casamento com uma mulher bem mais velha.

A opção por Les Nourritures terrestres é menos óbvia para o público de hoje. É importante ter presente que o livro de André Gide, publicado pela primeira vez em 1897, foi, para muitas gerações de jovens franceses, um guia libertário. Pelo menos até a década de 70, influenciou o público e intelectuais. Como mencionei na postagem sobre Tagore, a fama de Gide foi colossal. Coroou-se, em 1947, com o Prêmio Nobel. Hoje, ele já não é tão lido.

Les Nourritures terrestres contém a célebre frase “Famílias! Eu vos detesto!”. Trata-se de um poema em prosa, com belas imagens sobre a luz, a natureza, as árvores, o mar, a chuva. É uma celebração da sede de viver, da sensualidade, do individualismo e um incentivo à independência – inclusive com relação ao próprio livro e à sua mensagem. Ao contrário de Le Rouge et le Noir – clássico dos clássicos – Les Nourritures, como seu autor, é hoje desconhecido do grande público. Coaduna-se com o livro de Stendhal, porém, ao fazer a apologia da libertação do ser humano de toda restrição familiar ou social que impeça sua felicidade.

Encontro no Journal de Gide, na entrada para 26 de agosto de 1926, a seguinte apreciação sobre Les Nourritures, que o autor então revisava para nova edição: “Leio nele a permissão para ser” (“J´y lis la permission de devenir”). Deve ser entendida dessa forma a decisão de Macron de inserir o livro na foto oficial: em sua vida pessoal como em sua rápida ascensão política, desafiou várias convenções para criar uma identidade muito particular e, contra todas as expectativas, tornar-se aos 39 anos Presidente da França.

A fotografia oficial de Macron tem o propósito de declarar ser o Presidente uma figura excepcional. Homem mais jovem a assumir o poder supremo na França desde Napoleão, como este casado com uma mulher mais velha e protagonista de uma ascensão fulgurante, Macron quer mostrar-se na foto como moderno, dinâmico, seguro, independente, sem amarras políticas, capaz de levar a França rumo a um futuro promissor e, ao mesmo tempo, como um conhecedor do passado e das tradições de seu país, lido, instruído, culto. Trata-se de imagem coerente com a mensagem que procurou passar durante a campanha eleitoral e é, assim, notavelmente eficaz.