Existe no Rio de Janeiro, em Ipanema, na rua Francisco Otaviano, um edifício chamado “Monet Manet”. Junta-se a numerosos irmãos seus que, por todo o Brasil, homenageiam pintores, acredito que sobretudo franceses. Tomemos como exemplo Henri Matisse, a quem devoto grande admiração. Se eu decidir que só posso ser feliz se morar em um prédio com seu nome, terei escolhas disponíveis em numerosas cidades brasileiras, como mostra esta lista não exaustiva: São Luís, Guarapari, Passo Fundo, Fortaleza, Maringá, Ribeirão Preto, Taguatinga, João Pessoa, Mogi das Cruzes, Araguaína, Cuiabá, Belo Horizonte. Em São Paulo, encontrei ao menos dois: no Itaim Bibi e em Indianápolis. No Rio de Janeiro, três: no Méier, no Leblon e no Recreio dos Bandeirantes.

O patriotismo, contudo, está salvo. Os “Portinari” e os “Di Cavalcanti” estão presentes em toda parte no Brasil.

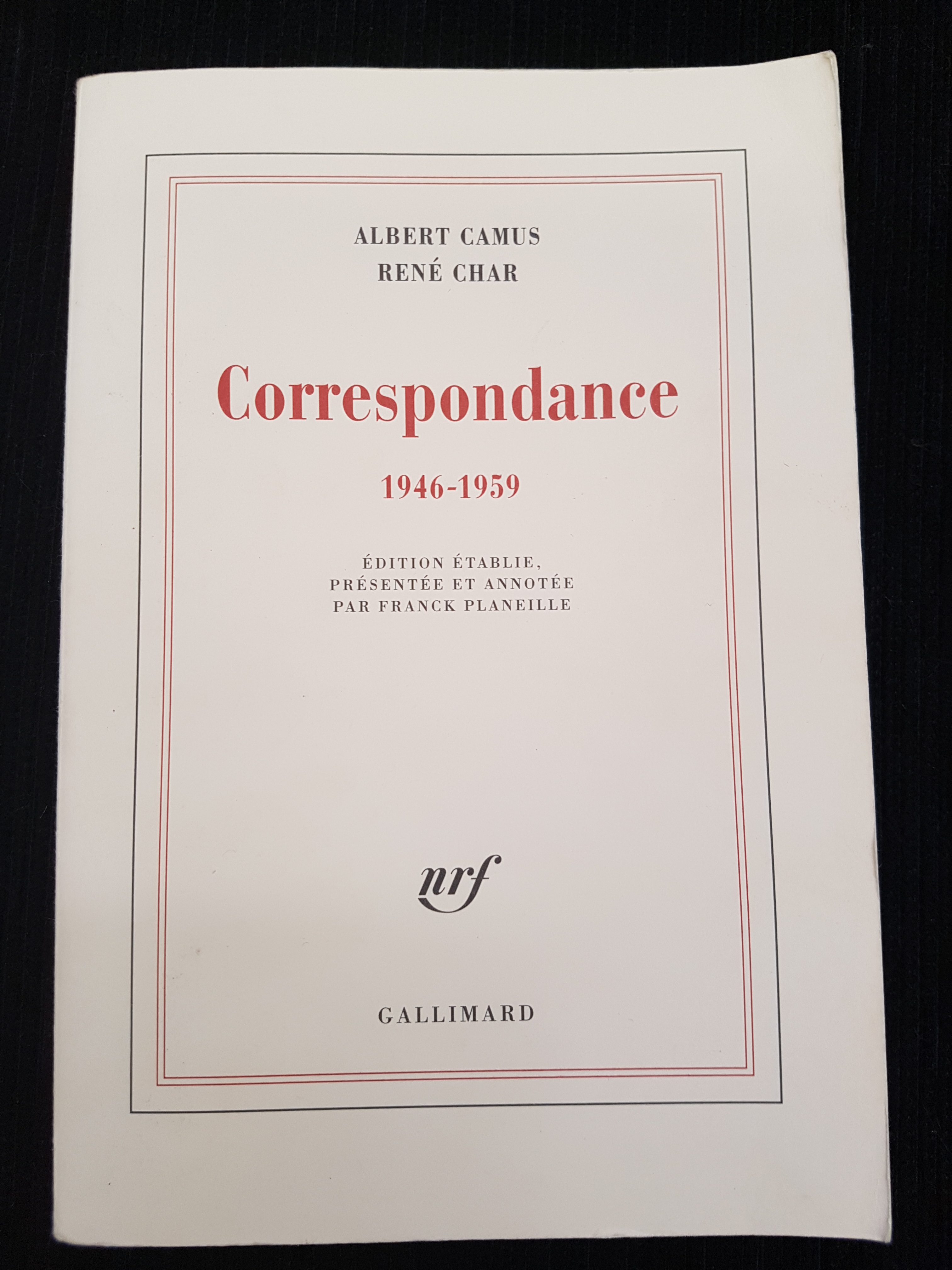

No campo da literatura, noto alguns “Stendhal”. Quanto a “Marcel Proust”, somente em Ipanema há dois, um na rua onde hoje mora minha mãe, a avenida Rainha Elizabeth, e o outro ali perto, na rua Alberto de Campos. O nome de Proust é considerado enobrecedor, é um conceito de sofisticação intelectual, e não devemos pensar que aqueles que batizaram os dois prédios necessariamente leram o autor. Queriam, é de se imaginar, transmitir alguma ideia de elegância. Felizmente, a bandeira nacional é salva uma vez mais, e constato que “Machado de Assis” é corriqueiro em prédios por todo o Brasil, por exemplo na Avenida Atlântica.

Muito poderia ser escrito sobre os nomes de edifícios residenciais do Rio. O assunto mereceria um tratado de sociologia. É impressionante a quantidade de títulos nobiliárquicos em fachadas. Quem é, por exemplo, a “Princesa Myriam” em um prédio na Lagoa, frente ao qual passo sempre quando estou no Rio? A filha do construtor, talvez? Ou a personagem de algum filme da década de 1970, hoje obscuro? Não é, em si, um nome feio. Possui sabor exótico, com sua referência incompreensível. Por que existe, em São Paulo, um edifício chamado “Conde Versalhes”? Não “Conde de Versalhes” — e nunca viveu ninguém que detivesse esse título — mas “Conde Versalhes”. Já no Leblon, como se o bairro já não fosse percebido como chique e caro o suficiente, pode-se morar no “Conde de Versailles”. Por que essa obsessão em inventar um título de nobreza francês inexistente? Como se não tivéssemos tido marqueses e barões suficientes no Brasil. Mas Versalhes é um conceito que fala por si, e tudo o que diga respeito ao palácio só pode ser imaginado como elegante e cobiçável.

Prefiro quando os nomes atribuídos são de origem indígena. Pelo menos, fazem algum sentido. Meu pai, quando morreu, morava há muitos anos no “Marapendi”, na rua Bulhões de Carvalho. Vejo que, em tupi, isso significa “rio do mar raso”. É bonito; é brasileiro.

“Monet Manet”, decididamente, não é brasileiro. É, pelo menos, artístico, e possui um valor universal. Quando vejo o prédio, porém, sempre me pergunto: “por que os dois?”. Teria bastado um. Fico com a sensação de que houve hesitação da parte de quem escolheu o nome. Não terá sabido definir qual dos dois pintores preferia, ou qual deles é mais acertado preferir. “Monet Manet”, embora estranho, é eufônico. Há nele uma simetria, algo a que nunca resisto. Dois artistas franceses, mais ou menos contemporâneos, ambos com sobrenome de cinco letras, onde apenas uma vogal é diferente. Eu teria preferido que Manet viesse na frente porque, ao seguir a ordem alfabética, o nome “Manet Monet” teria demonstrado um certo rigor mental.

Pesquisando, descubro que tanto Édouard Manet quanto Claude Monet são razoavelmente populares no Brasil. Em várias cidades, há prédios com seus nomes, em diferentes combinações. A denominação “Jardins de Monet” é relativamente comum, ao menos em cidades paulistas. É poética, mas me entristece. Joga no meu rosto que eu nunca fui a Giverny. Várias vezes planejei conhecer o… jardim de Monet, mas o temor de encontrar lá multidões sempre me fez desistir.

O edifício da Francisco Otaviano não é o único a misturar nomes de pintores. Se você é belo-horizontino, pode morar no “Van Gogh e Manet”, no bairro São José. Se for de Niterói, há a opção do “Monet e Renoir”, em Icaraí. Pode-se inverter os nomes também, e se você quiser dar primazia a Renoir, contei três “Renoir e Monet” na cidade de São Paulo. Renoir parece ser extremamente popular. Em todo o Brasil, de Norte a Sul, de Oeste a Leste, são inúmeras as homenagens a ele. Quem decidir, por alguma razão insana, conhecer todos os prédios brasileiros ostentando seu nome passará a vida nisso.

É porém o “Monet Manet” em Ipanema que me interessa mais, porque a Francisco Otaviano é rua de passagem e são já muitos anos vendo esse nome, quando passo por ali. Manet, desde o final da adolescência, exerce forte poder de atração sobre mim. Nos museus, procuro insistentemente por suas telas. Meu interesse por Monet começou alguns anos mais tarde e cresceu gradualmente. Em 2018, fui ao Musée de l´Orangerie visitar uma exposição sobre como os seus quadros de nenúfares, os Nymphéas, influenciaram o abstracionismo americano. Em parte, quis ir à exposição porque um dos artistas expostos era Joan Mitchell, morta em 1992, sobre cuja obra um amigo, o pintor americano Jeff Kowatch, me falara em Bruxelas poucos dias antes.

Há muitos anos eu não visitava o museu. Mais do que os quadros dos artistas americanos, o que me impressionou na exposição foram as grandes telas de Monet, parte da coleção permanente, que residem nas duas salas ovais. Fiquei frente a elas até a Orangerie fechar.

Um dos “Nenúfares” da Orangerie

Desde minha chegada a Kuala Lumpur, em janeiro de 2020, entendi melhor outra série do pintor, as representações da catedral de Rouen. De 1892 a 1894, Monet retratou a fachada da catedral cerca de 30 vezes, estudando como o horário, o clima, a época do ano modificavam a luz que caía sobre ela e as diferenças que isso criava para sua representação. Até eu viver na Malásia, a série da catedral não me interessava particularmente. Via aquilo como um exercício repetitivo. Há muitos anos, estive em Rouen, e lá mal pensei no artista. Minha curiosidade principal era ver a praça onde, em 1431, Jeanne d´Arc foi queimada viva aos 19 anos. Ela é para mim, desde sempre, uma das figuras históricas mais misteriosas e intrigantes, e ao mesmo tempo admiráveis.

Para entender a razão pela qual passei, em Kuala Lumpur, a apreciar a relação de Monet com a catedral de Rouen, é preciso saber as circunstâncias em que a pandemia me faz viver na Malásia.

Às vezes, amigos no Brasil me perguntam se eu tenho podido viajar. A resposta é negativa. As fronteiras da Malásia estão fechadas desde março de 2020. Obviamente, não é uma prisão. Eu poderia ir ao exterior. Teria porém de fazer quarentena ao voltar, e provavelmente no meu local de destino também. Em Singapura, que seria minha prioridade, eu teria de cumprir a quarentena sozinho em um hotel, não na casa da minha mulher; para quem vem da Malásia, a quarentena exigida lá é, no momento, de duas semanas.

Seriam várias as providências burocráticas para conseguir sair e entrar de volta, aonde quer que eu fosse. Os testes de Covid necessários, para partir e regressar, teriam de ser feitos dentro de uma janela precisa de dois ou três dias, e o resultado teria de estar já disponível antes do embarque. Viajar ao exterior é hoje, portanto, se não uma impossibilidade absoluta, ao menos uma gigantesca amolação. Por isso, há quase um ano e meio não atravesso as fronteiras terrestres, marítimas ou aéreas da Malásia.

Para a circulação dentro do país, as regras variam de acordo com a situação sanitária vigente. Sair da capital é proibido desde janeiro, a não ser por razões imprescindíveis de saúde ou trabalho. Não durmo fora de Kuala Lumpur desde setembro do ano passado, quando passei uns poucos dias de férias na praia em Terengganu, experiência que narrei em minha IV Carta da Malásia, A Viagem a Balbec.

Duas vezes, estive em Malaca desde então, apenas para passar o dia. Na primeira, fiz uma visita oficial ao governador, em que ele me narrou a perda econômica sofrida por seu estado com a ausência dos turistas estrangeiros e a redução do turismo interno. Na segunda, no começo de janeiro, antes de entrar em vigor a proibição de viagens para quem mora em Kuala Lumpur, mostrei Malaca à minha mulher, quando ela veio passar a virada do ano.

Há três meses, a capital está em confinamento total. É a segunda vez desde o ano passado. Minha última ida a um restaurante foi em maio. Não entro em um cinema desde fevereiro de 2020. Vigoram severas restrições à vida social, e desde maio não posso visitar amigos ou recebê-los em casa.

Para mim, nada disso é problemático. É o resultado da pandemia. É a vida de hoje. Aceito-a bem; e procuro sobreviver para poder, no futuro talvez próximo, presenciar dias de mais aventuras. Evito pensar no fato de que não vejo a minha filha desde o final de 2019 e que, no último ano e meio, vi a minha mulher apenas uma vez.

Meu cotidiano é limitado ao escritório e ao supermercado. Desde 1º de junho, nenhum outro estabelecimento comercial pode abrir. Nem mesmo as livrarias; nem mesmo a barbearia. Meu lazer, portanto, tem sido necessariamente passado em casa.

Moro no vigésimo andar de um edifício que olha para o parque desenhado por Roberto Burle Marx. Na diagonal, do outro lado do parque, estão as Torres Petronas, símbolo de Kuala Lumpur. Como Monet com a catedral de Rouen, admiro as torres gêmeas sob diferentes condições de meteorologia, em momentos diversos do dia e da noite. Com sol. Com chuva. Com vento. Com muita luz. Na penumbra. Só não posso examiná-las com neve e frio, porque em Kuala Lumpur todo dia é um dia de verão.

Em 2020, publiquei um texto, Proust e as Petronas, evocando como, uma vez, voltando a Kuala Lumpur, de dentro do táxi na autoestrada vi, de longe, isoladas, as duas torres. As Petronas, então, me fizeram pensar em Proust e na sua descrição do campanário da igreja de Combray em Du côté de chez Swann, quando o narrador o vê do trem. Essa imagem é associada à minha primeira visão, criança, da catedral de Chartres, percebida da estrada, à distância.

Percebi nesse dia como as Petronas haviam crescido dentro de mim. Antes de chegar à Malásia, eu não compreendia a fama das torres. Em fotografia, elas parecem menos impactantes do que ao vivo. Agora que elas se tornaram parte da minha paisagem cotidiana, eu não me canso de olhar para elas. Dependendo da luz, determinados detalhes de sua arquitetura se destacam ou ficam imperceptíveis. É raro eu passar mais do que três ou quatro dias sem fotografá-las.

Em julho, publiquei um álbum de fotografias, As torres mágicas, apenas para poder compartilhar imagens das Petronas. Selecionando 16 representações diferentes, notei como as torres gêmeas mudam de aparência, dependendo do momento, do clima e da luz.

Em um sábado à tarde, em maio, contornando a pé o parque para ir ao supermercado, fui surpreendido por uma chuva fortíssima, acompanhada de trovoadas. O céu escureceu. Abriguei-me sob um toldo. As Petronas estavam frente a mim, no final do caminho para pedestres que me restava fazer até o centro comercial embaixo delas, onde fica o supermercado. Forneciam, por trás da chuva, iluminadas, uma visão impressionante de imponência, fantasmagoria e beleza. Eu nunca as vira assim. Entendi então a motivação de Monet diante da fachada sempre em mutação da catedral de Rouen.

Sozinho sob aquele toldo, sem nenhuma outra pessoa à vista, eu estava recebendo uma experiência que seria para sempre apenas minha. Ninguém mais veria as torres, naquele momento, com aquela chuva forte, e aquela iluminação. Outras tardes viriam, outro aguaceiro; outras pessoas passariam por ali e veriam as Petronas filtradas por uma parede de água. Nunca mais, porém, o céu encoberto revelaria as torres daquela mesma maneira, com aquela mesma tonalidade, com a chuva caindo naquele ângulo, com o parque e o caminho tão vazios como naquela hora.

Dentro de mim, começava a surgir o sentimento de gratidão e felicidade. As torres se transformavam, de segundo em segundo, em uma visão cada vez mais bela. Era algo magnífico que aquele cenário fosse montado apenas para um espectador.

A solidão natural ao ser humano, colocada em evidência pelo isolamento social da pandemia, pareceu-me, ali, não mais motivo de tristeza, mas de contentamento. O belíssimo espetáculo a que eu assistia era exclusivamente para mim. Não haveria replicação para outro indivíduo. O teatro diante de meus olhos ilustrava, de uma forma aceitável, prazerosa, a realidade — que em outras circunstâncias pode ser desagradável — da incomunicabilidade de cada vida.

Passados alguns minutos, minha percepção mudou. Decidi que não era necessário receber sozinho aquela sensação. A solidão e o isolamento não precisavam ser absolutos.

Tirei o celular do bolso. Focalizei as torres. Bati a foto. Meio-minuto depois, ela estava nas minhas redes sociais.

Abandonando o toldo, caminhei em direção às Petronas, sob a chuva talvez já não tão forte. Enquanto eu andava, lembrei de Monet e de suas dezenas de representações da catedral de Rouen. Comecei a idealizar o que viria a ser uma simples postagem na minha página pessoal, As torres mágicas.

Pois mágicas é o que elas verdadeiramente são. Ano passado, elas me revelaram o quanto a obra de Proust faz parte, desde sempre, da minha vida. No recente sábado de temporal, elas incrementaram o poder de sua magia. Permitiram-me entender Monet. Aproximaram-me espiritualmente do pintor.

Sem que eu tenha talento algum para as artes plásticas, sem que eu saiba sequer desenhar, as Petronas conseguiram fazer de mim o Monet de Kuala Lumpur.

As Torres Petronas sob a chuva, parecendo um gigante

Esta Carta da Malásia, a XI, foi publicada primeiro na revista de ideias Estado da Arte, em 17 de julho

Alguns se perguntarão por que não coloco aqui foto dos dois volumes onde as patinhas do meu gato não apareçam. Pois direi que, pelo visto, há muito tempo eu vinha querendo falar de Carlos V e de Francisco I, ou da presença de Mignet na vida intelectual de Proust, porque esse nosso gato, James, cujas patas são inconfundíveis, morreu em janeiro de 2018, aos 19 anos. Nasceu em Quito, em 1998, em nossa casa, pois sua mãe também nos pertencia — ou nós a ela. Maior do que vários cachorros, de uma beleza altaneira e personalidade forte (um de seus apelidos era Arquiduque, outro era Señor Presidente), James não era um amigo fácil. Tinha espírito arredio, era propenso a rosnar e marcava preferência pela minha mulher. Por todas essas qualidades, eu o amava (outro apelido que dávamos a ele era Jaimito de mi corazón). Foi uma boa surpresa para mim, ao procurar a foto no celular para inseri-la neste texto, ver que James nela aparece.

Alguns se perguntarão por que não coloco aqui foto dos dois volumes onde as patinhas do meu gato não apareçam. Pois direi que, pelo visto, há muito tempo eu vinha querendo falar de Carlos V e de Francisco I, ou da presença de Mignet na vida intelectual de Proust, porque esse nosso gato, James, cujas patas são inconfundíveis, morreu em janeiro de 2018, aos 19 anos. Nasceu em Quito, em 1998, em nossa casa, pois sua mãe também nos pertencia — ou nós a ela. Maior do que vários cachorros, de uma beleza altaneira e personalidade forte (um de seus apelidos era Arquiduque, outro era Señor Presidente), James não era um amigo fácil. Tinha espírito arredio, era propenso a rosnar e marcava preferência pela minha mulher. Por todas essas qualidades, eu o amava (outro apelido que dávamos a ele era Jaimito de mi corazón). Foi uma boa surpresa para mim, ao procurar a foto no celular para inseri-la neste texto, ver que James nela aparece.